Väter der Ordnungspolitik

Als „Väter der Ordnungspolitik“ können die Begründer und führenden Vertreter der „Freiburger Schule der Nationalökonomie“ sowie verschiedene Vertreter der „Österreichischen Marktprozesstheorie“ gelten. Ausgehend vom klassischen Liberalismus und den negativen Erfahrungen mit der Laissez-faire-Wirtschaft haben diese Wissenschaftler das Konzept von einem „Ordnungsrahmen für marktwirtschaftliche Systeme“ entwickelt.

Ihr Theoriegebäude wird daher auch „Ordo-Liberalismus“ genannt. Neben dem fundamentalen Beitrag Walter Euckens haben zum Ordo-Liberalismus insbesondere Franz Böhm und Hans Großmann-Doerth beigetragen, des weiteren auch die Berliner Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow. Das gleiche gilt auch für den „österreichischen“ Ökonomen Friedrich August von Hayek. In den Arbeiten aller dieser Wissenschaftler steht das „Denken in Ordnungen“ im Vordergrund, wobei die Wirtschaftsordnung so gestaltet sein soll, dass der Wettbewerb und die individuelle Freiheit der Bürger geschützt werden.

Später wurden die Ideen des Ordo-Liberalismus begründend für das Konzept der „Sozialen Marktwirtschaft“, welche seit 1948 von Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack in Westdeutschland eingeführt wurde. Wie fast alle Industrienationen steht auch Deutschland heute vor großen Aufgaben. Das „Denken in Ordnungen“ im Sinne der Ordo-Liberalen ist daher höchst aktuell.

Franz Böhm (1895-1977)

Franz Boehm

Franz Böhm wurde am 16. Februar 1895 in Konstanz geboren. Nach seiner Teilnahme am I. Weltkrieg studierte er in Freiburg Rechts- und Staatswissenschaften und wurde im Anschluss an sein Assessor-Examen 1924 in Freiburg zum Staatsanwalt ernannt. Seit 1925 konnte er praktische wirtschaftspolitische Erfahrungen als Referent in der Kartellabteilung des Reichswirtschaftsministeriums in Berlin sammeln. Im Jahre 1926 heiratete er die Tochter von Ricarda Huch, Marietta Ceconi. 1932 wurde er an der Universität Freiburg promoviert, bereits im folgenden Jahr mit einer Arbeit zum Thema „Wettbewerb und Monopolkampf“ habilitiert.

1936 begründete Franz Böhm zusammen mit Walter Eucken und Hans Großmann-Doerth die Schriftenreihe „Ordnung der Wirtschaft“, in welcher als erster Band seine eigene grundlegende Schrift „Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung“ erschien.

Da Franz Böhm während der 30er Jahre auch als Vertreter von Mitbürgern jüdischen Glaubens auftrat, wurde ihm entgegen vorangegangenen Plänen kein Lehrstuhl in Freiburg angeboten. In Jena, wo Böhm inzwischen tätig geworden war, wurde ihm 1940 wegen Kritik am nationalsozialistischen System die Lehrbefugnis entzogen. Erst 1945 erhielt er den Ruf nach Freiburg, später nach Frankfurt a. M.

Bereits 1945 war Franz Böhm kurzfristig als Berater des US-Hauptquartiers für Fragen der Dekartellisierung in Deutschland tätig. Später arbeitete er in der Sachverständigenkommission des Länderrates in der Bizone an der Ausarbeitung eines neuen Kartellgesetzes. Innerhalb der Kommission, der auch Walter Eucken und Ludwig Erhard angehörten, trat er insbesondere für die schnelle Einführung einer umfassenden „Wettbewerbsordnung“ sowie einer Währungsreform ein. Seit 1948 wirkte Franz Böhm als Mitglied des „Wissenschaftlichen Beirates bei der Verwaltung für Wirtschaft im Vereinigten Wirtschaftsgebiet“, welcher kurze Zeit später zum „Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium“ wurde.

Von 1953 bis 1965 war Franz Böhm für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier setzte er sich – auch gegen starken Widerstand aus der eigenen Partei – für das „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ ein. Aktiv arbeitete Böhm auch am deutsch-israelischen Dialog mit. Von 1955 bis 1965 fungierte er sogar als stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wiedergutmachung.

Franz Böhm war außerdem über viele Jahre Mitherausgeber der „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft“ sowie des Jahrbuches „ORDO“. Er starb am 26. September 1977 in Rockenberg. Insbesondere die „Wettbewerbsordnung“ und ihre Bedrohung durch Kartelle standen stets im Zentrum der wissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Arbeit von Franz Böhm. Damit ist er einer der entscheidenden Väter der Ordnungspolitik.

Zitate zur Ordnungspolitik

Die marktwirtschaftliche Ordnung

„Man kann sagen, daß die marktwirtschaftliche Ordnung ein bemerkenswert unverwüstliches System ist. Und leider ist es diese Eigenschaft, die den Menschen zu allen Zeiten dazu herausgefordert hat, auf diese marktwirtschaftliche Ordnung hin mit Interventionen zu sündigen und zwar in einem Ausmaß, das uns daran zweifeln lässt, ob tatsächlich die Weltgeschichte das Weltgericht ist. In der Marktwirtschaft handelt es sich jedenfalls um ein Weltgericht, dessen Mühlen ungeheuer langsam mahlen und letzten Endes immer ganz andere Leute treffen als diejenigen, die da gesündigt haben.“

Aus: Böhm, Franz (1958) Wettbewerbsfreiheit und Kartellfreiheit, ORDO, Bd. 10, S. 167-203.

Die Funktionen des Wettbewerbs

„Zunächst müssen wir uns klar sein, daß der Wettbewerb im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung ein doppeltes ist, nämlich einmal ein tatsächlicher Zustand, eine sogenannte Marktform und zum andern ein subjektives Recht, eine Freiheit. Das subjektive Recht, die Wettbewerbsfreiheit, wird gewährt, damit der Wettbewerb als objektive Marktform Tatsache werde. […] Nur wenn die Wettbewerbsfreiheit ausgeübt wird, kann der Wettbewerb als eine objektive Form wirtschaftlichen Kooperierens entstehen, und nur wenn Wettbewerb entsteht, können Wettbewerbspreise zustande kommen, und nur diese Wettbewerbspreise steuern die Produktion und die Verteilung so, wie sie nach der Konzeption dieser Ordnung gesteuert werden sollte. […] der Wettbewerb ist eine Verfassungseinrichtung. Kommt kein Wettbewerb oder kein ausreichender Wettbewerb zustande, dann wird die verfassungsmäßig gewollte Lenkungskraft der Marktpreise beeinträchtigt. Güterproduktion und Verteilung werden in eine nicht gewollte Richtung dirigiert. Aber diese Fehllenkung der wirtschaftlichen Kooperation ist noch nicht einmal das Entscheidende. Noch schwerer wiegt die Störung des sozialen Gerechtigkeitsgehalts der freien marktwirtschaftlichen Systems. Es entsteht in den Händen von Privatpersonen Macht, die sie dazu instand setzt, ja geradezu dazu zwingt, Marktstrategie zu treiben, d.h. in die freie Wirtschaft hineinzuintervenieren, also etwas zu tun, was seinem Wesen nach Wirtschaftspolitik, Regierungsfunktion ist, nicht bloß privatwirtschaftliches Disponieren. Diese Macht hat die Natur eines feudalmäßigen Besitzstandes: freie Bürger werden der Botmäßigkeit anderer freier Bürger ausgesetzt und müssen sich von diesen ihren Mitbürgern zwangsmäßige Eingriffe in ihr berufliches und konsumtives Schicksal gefallen lassen, die sie von seiten ihrer Regierung nicht hinnehmen müssten.“

Aus: Böhm, Franz (1958) Wettbewerbsfreiheit und Kartellfreiheit, ORDO, Bd. 10, S. 167-203.

Wettbewerbs- und Kartellfreiheit

„Der Wettbewerb ist eine zentrale Einrichtung der freien Wirtschaftsordnung, und wenn es erlaubt ist, den Wettbewerb durch Verträge zu beschränken, wenn die Gerichte solche Verträge schützen, dann ist die Folge davon nicht nur die, daß sich die Vertragsbeteiligten selbst in ihrer Wettbewerbsfreiheit beschränken – das ist für sie in der Regel sogar vorteilhaft -, sondern auch die, daß in das Wirtschaftsschicksal, in das Marktschicksal und in die Freiheit dritter Personen, von Personen also, die außerhalb des Vertrages stehen, und zwar in der Regel sehr vieler Personen eingegriffen wird, zu ihrem mehr oder weniger großen Nachteil. […] Jeder Grad von Machtstellung auf Märkten muß durch mehr oder weniger brutale Eingriffe in die Wettbewerbsfreiheit anderer Individuen dauernd gesichert und verteidigt werden. Bei alledem geht es um eine künstliche und meistens auch noch gewaltmäßige Verknappung des Angebots, also um das krasse Gegenteil des Bedarfsdeckungsprinzips. Die Zeche haben letzten Endes immer die untersten Schichten der Gesellschaft zu zahlen. Eben dadurch unterscheidet sich ja die Monopolrente von den Unternehmergewinnen, die im Wettbewerb verdient werden.“

Aus: Böhm, Franz (1958) Wettbewerbsfreiheit und Kartellfreiheit, ORDO, Bd. 10, S. 167-203.

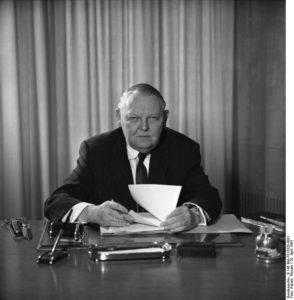

Ludwig Erhard (1897-1977)

Ludwig Erhard

Ludwig Erhard wurde am 4. Februar 1897 in Fürth geboren. Er gilt als Begründer der Sozialen Marktwirtschaft und insbesondere des "deutschen Wirtschaftswunders", welches er durch seine konsequente Ordnungspolitik ermöglichte.

Erhard absolvierte zunächst eine Kaufmannslehre in Nürnberg, bevor er als Einzelhandelskaufmann in das väterliche Textilgeschäft eintrat. Als Artillerist wurde er noch am Ende des Ersten Weltkrieges so schwer verwundet, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Deshalb studierte er zunächst an der Handelshochschule Nürnberg Volks- und Betriebswirtschaftslehre, seit 1922 dann Betriebswirtschaft, Nationalökonomie und Soziologie an der Universität Frankfurt/Main. Er wurde dort 1925 mit einer währungspolitischen Arbeit über "Die Bedeutung der Welteinheit" bei Franz Oppenheimer promoviert.

Seinen beruflichen Werdegang begann Erhard als Geschäftsführer im elterlichen Betrieb, jedoch zog es ihn bald wieder in die Wissenschaft. Von 1928 bis 1942 arbeitete er zunächst als Assistent, dann als stellvertretender Leiter am Institut für Wirtschaftsbeobachtung an der Handelshochschule Nürnberg. Hier war Ludwig Erhard u.a. verantwortlich für die Herausgabe der monatlichen Verbandszeitschrift, die sich in einem beachtenswerten wirtschaftspolitischen Teil mit aktuellen Fragen der praktischen Wirtschaftspolitik beschäftigte. Während der Weltwirtschaftskrise griff L. Erhard erstmalig in die aktuelle wirtschaftspolitische Diskussion ein, indem er eine Belebung der Verbrauchsgüterproduktion forderte, im Gegensatz zur damaligen Allgemeinheit der Ökonomen aber für eine Wettbewerbswirtschaft und freie Marktpreisbildung eintrat.

Da Erhard aufgrund seiner Verwundung während des Zweiten Weltkriegs nicht kriegstauglich war, wurde ihm die Aufsicht über die Lothringer Glasindustrie übertragen. Daneben gründete er 1942 ein privates Institut für Industrieforschung. Im Auftrag der Reichsgruppe Industrie beschäftigte er sich hier mit Nachkriegsplanungen. 1943/44 erschien seine Denkschrift "Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung", welche auch im Widerstand Beachtung fand und als Grundlage für den Wiederaufbau nach dem Krieg angesehen wurde.

In den ersten Nachkriegsjahren gelangte Ludwig Erhard, der nie an eine politische Karriere gedacht hatte, als politisch unbelasteter Wissenschaftler und parteiloser Wirtschaftsfachmann schnell in hohe politische Ämter. Von 1945 bis 1946 war er Bayerischer Staatsminister für Handel und Gewerbe (Wirtschaftminister), 1947 wurde er parallel Honorarprofessor an der Universität München und Leiter der "Sonderstelle Geld und Kredit" bei der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes" (Bizone). Dieses Gremium sollte die alliierte Militärregierung bei der Vorbereitung und Umsetzung einer Währungsreform unterstützen. Im März 1948 wählte der Wirtschaftsrat - ein aus Abgeordneten deutscher Landtage gebildetes Parlament – Ludwig Erhard zum "Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets". Dies entsprach Erhards späterer Position als Bundesminister für Wirtschaft. In dieser Funktion führte Ludwig Erhard am 20. Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands die Währungsreform durch. Dabei gelang es ihm - ohne zuvor die Zustimmung der Militärregierungen einzuholen – mit der Geldreform eine umfassende Wirtschaftsreform zu verbinden und damit den Übergang zur Marktwirtschaft im Westen Deutschlands einzuleiten. Mit diesem mutigen Schritt ermöglichte und begründete Ludwig Erhard das „deutsche Wirtschaftswunder“.

1949 gehörte Ludwig Erhard zu den Gründungsvätern des ifo-Institutes in München. Im gleichen Jahr wurde er erstmalig für die CDU in den deutschen Bundestag gewählt. Im Jahre 1950 wurde er zudem Honorarprofessor an der Universität Bonn. Von 1949 bis 1963 wirkte er dann als Bundesminister für Wirtschaft in den Kabinetten von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Während dieser Jahre setzte er mit Unterstützung von Alfred Müller-Armack die „Soziale Marktwirtschaft“ in Westdeutschland um. Ordnungspolitisch bemerkenswert sind v.a. das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (1957), das Bundesbankgesetz (1957) und das Außenwirtschaftsgesetz (1961), welche auf Erhards Initiative zurückgingen. In den 14 Jahren als Bundeswirtschaftsminister wurde Ludwig Erhard zu einer Symbolfigur der bundesdeutschen Politik. Diese Zeit war insbesondere durch hohe Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts, bemerkenswerte Lohnsteigerungen bei stabilen Preisen, hohe soziale Sicherheit bei ausgeglichenen öffentlichen Haushalten, Vollbeschäftigung und eine nachhaltige Verbesserung der deutschen Außenhandelsbilanz geprägt.

Deshalb gelang es Ludwig Erhard auch von 1963 bis 1966 nach Konrad Adenauer zweiter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. In dieser Position hatte er jedoch weniger Fortüne, da er in der CDU über keine eigene Hausmacht verfügte. Als 1966 eine erste schwere Rezession die Bundesrepublik erschütterte, verblasste Erhards Nimbus und er musste sowohl als Kanzler wie auch als Parteivorsitzender der CDU zurücktreten. Er verblieb aber im Deutschen Bundestag, den er 1972 und 1976 als Alterspräsident eröffnete. Ludwig Erhard verstarb am 5. Mai 1977 in Bonn.

Ludwig Erhard hat es stets abgelehnt, "Vater des deutschen Wirtschaftswunders" genannt zu werden. Er wies hingegen immer wieder auf die Grundzüge seiner konsequenten Wirtschaftspolitik hin, nämlich Herstellung einer funktionsfähigen Marktwirtschaft, welche die Effizienz der Wirtschaft fördert, und Erhaltung derselben durch eine Ordnung, die auch die soziale Lage der Bevölkerung verbessert, so dass sich "Wohlstand für alle" ausbreitet.

Zitate zur Ordnungspolitik

Der freie Leistungswettbewerb

„Die Harmonie einer Marktwirtschaft beruht auf der freien Funktion der tendenziell zum Ausgleich und zum Gleichgewicht hindrängenden Kräfte. Auf diese Weise wird die quantitative und qualitative Übereinstimmung von Bedarf und Deckung herbeigeführt. Während in anderen Systemen dieses Ziel durch kollektive Lenkungsmaßnahmen zu erreichen versucht wird, erzielt die Marktwirtschaft diesen Effekt über die Funktion des freien Marktes. Von einem solchen kann allerdings nur dann und so lange gesprochen werden, als ein freier Leistungswettbewerb und eine freie Preisbildung Motor und Steuerungsmittel der Wirtschaft sind. Der Wettbewerb ist damit unlöslich Bestandteil, ja innerstes Element einer marktwirtschaftlichen Ordnung, so daß eine Eliminierung, Beeinträchtigung oder Behinderung schlechthin zu einer Sprengung des Systems überhaupt führen müßten. Ein Gleiches gilt hinsichtlich der Funktion des freien Preises. Er allein macht Leistungen meßbar und vergleichbar, und nur über das Barometer der Preisentwicklung wird die Richtigkeit oder werden die Fehler unternehmerischer Dispositionen aufgezeigt. Nur an den Preisen ist abzulesen, ob im einzelnen zuviel oder zu wenig, ob Richtiges oder Falsches produziert worden ist. Aus diesem Grunde ist die fortdauernde Anpassung der Produktion an die Wandlungen des Verbrauchs eben nur über den freien Preis möglich. Darum müssen auch alle Maßnahmen, die zu einer Bindung oder Erstarrung der Preise führen, als mit dem Wesen der Marktwirtschaft unvereinbar konsequent abgelehnt werden.“

Aus: Erhard, Ludwig (1992) Die Ziele des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen [Rede in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 24. März 1955], in: ders.: Deutsche Wirtschaftspolitik, Düsseldorf, S. 267-275.

Versorgungsstaat und „sozialer Untertan“

„Die soziale Marktwirtschaft kann nicht gedeihen, wenn die ihr zugrunde liegende geistige Haltung, d. h. also die Bereitschaft für das eigene Schicksal Verantwortung zu tragen, und aus dem Streben nach Leistungssteigerung an einem ehrlichen freien Wettbewerb teilzunehmen, durch vermeintliche soziale Maßnahmen auf benachbarten Gebieten zum Absterben verurteilt wird. […] Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die Dauer nur dann bestehen, wenn und solange auch im sozialen Leben der Nation ein Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative und Selbstvorsorge gewährleistet ist. Wenn dagegen die Bemühungen der Sozialpolitik darauf abzielen, dem Menschen schon von der Stunde seiner Geburt an volle Sicherheit gegen alle Widrigkeiten des Lebens zu gewährleisten, d. h. ihn in einer absoluten Weise gegen die Wechselfälle des Lebens abschirmen zu wollen, dann kann man solchen Menschen einfach nicht mehr verlangen, daß sie das Maß an Kraft, Leistung, Initiative und anderen besten menschlichen Werten entfalten, das für das Leben und die Zukunft der Nation schicksalhaft ist und darüber hinaus die Voraussetzung einer auf die Initiative der Persönlichkeit begründeten „Sozialen Marktwirtschaft“ bietet. […] Damit soll nicht geleugnet werden, daß eine auch noch so gute Wirtschaftspolitik in modernen Industriestaaten eine Ergänzung durch sozialpolitische Maßnahmen bedarf. Andererseits aber gilt der Obersatz, daß jede wirksame soziale Hilfe nur auf Grundlage eines ausreichenden und wachsenden Sozialproduktes, und das bedeutet eben einer leistungsfähigen Wirtschaft, zu ermöglichen ist. Es muß daher im ureigensten Interesse jeder organischen Sozialpolitik liegen, eine zugleich expansive wie auch stabile Wirtschaft sicherzustellen und Sorge zu tragen, daß die Prinzipien, nach denen diese Wirtschaft geordnet ist, erhalten bleiben und weiter ausgebaut werden. […] Die wachsende Sozialisierung der Einkommensverwendung, die um sich greifende Kollektivierung der Lebensplanung, die weitgehende Entmündigung des einzelnen und die zunehmende Abhängigkeit vom Kollektiv oder vom Staat […] müssen die Folgen dieses gefährlichen Weges hin zum Versorgungsstaat sein, an dessen Ende der soziale Untertan und die bevormundete Garantierung der materiellen Sicherheit durch einen allmächtigen Staat, aber in gleicher Weise auch die Lähmung des wirtschaftlichen Fortschrittes in Freiheit stehen wird.“

Aus: Erhard, Ludwig (1957) Wohlstand für alle, Düsseldorf, 12. Kapitel [Versorgungsstaat – der moderne Wahn], S. 256-274.

Gute Sozialpolitik erfordert Währungsstabilität

„Es ist ein grandioser Irrtum, wenn ein Volk oder ein Staat glaubt, eine inflationistische Politik einleiten und betreiben, sich aber gleichzeitig gegen deren Folgen absichern zu können. Dies kommt dem Versuch gleich, sich an den eigenen Haaren hochheben zu wollen. Es gilt umgekehrt, alle Kräfte darauf zu konzentrieren, eine Inflation zu verhüten und jedes schuldhaftes Verhalten, das zu einer inflationistischen Entwicklung führen könnte, vor der gesamten Öffentlichkeit zu brandmarken und dadurch zu verhindern. Die Inflation kommt nicht über uns als Fluch oder als ein tragisches Geschick; sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen.“

Aus: Erhard, Ludwig (1957) Wohlstand für alle, Düsseldorf, 12. Kapitel [Versorgungsstaat – der moderne Wahn], S. 256-274.

Arbeitslosigkeit und Tarifautonomie

„Wiederholt habe ich es ausgesprochen, daß es mir unter gegebenen Umständen verhältnismäßig leicht erscheint, zwischen den Tarifpartnern in bezug auf höhere Löhne und höhere Preise eine Einigung zu finden – aber um welchen Preis geschieht dies dann – um den nämlich, daß die der Produktion ferner stehenden Schichten benachteiligt werden und den Letzten die Hunde beißen. Das aber sind dann gerade diejenigen, denen unsere ganze Führsorge gelten muß, nämlich die Millionen von Fürsorgeempfängern, Sozialrentnern, Kriegsopfern, Witwen und Waisen und andere mehr, und ich jedenfalls bin nicht willens, über deren Schicksal zur Tagesordnung überzugehen.[…]“

Aus: Erhard, Ludwig (1992) Die Ziele des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen [Rede in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 24. März 1955], in: ders.: Deutsche Wirtschaftspolitik, Düsseldorf, S. 276-281.

Walter Eucken (1891-1950)

Walter Eucken

Walter Eucken wurde am 17. Januar 1891 in Jena als Sohn des Literaturnobelpreisträgers Rudoph Eucken geboren. Nach einem Studium der Nationalökonomie in Bonn, Kiel und Jena, welches er mit einer Promotion abschloss war Eucken Frontoffizier im Ersten Weltkrieg. In der Nachkriegszeit arbeitete er u.a. für den Reichsverband der Textilindustrie. 1925 wurde er nach Tübingen als Professor für Nationalökonomie berufen, 1927 zog ihn ein Ruf nach Freiburg, wo er bis zu seinem Tod wirkte. Walter Eucken blieb während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland und engagierte sich im Widerstand. Unter anderem arbeitete er im Bonhoefer-Kreis mit.

Mit seinen Überlegungen zur Errichtung einer „Wettbewerbsordnung“ als Basis einer freiheitlichen aber geordneten Marktwirtschaft schuf er die theoretische Grundlage für die „Soziale Marktwirtschaft“ in Deutschland nach 1945. Zusammen mit Franz Böhm und Hans Großmann-Doerth begründete Walter Eucken die Freiburger Schule und damit den deutschen Ordoliberalismus. Wie Eucken in seinem posthum erschienenen Werk „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ darlegt, sind sieben konstituierende und vier regulierende Prinzipien existenzieller Bestandteil einer Wettbewerbsordnung.

Dazu zählen insbesondere das funktionierende Preissystem, Währungsstabilität, offene Märkte, Vertragsfreiheit, Privateigentum, Haftung und eine aktive Anti-Monopol-Politik. Mit diesem Ansatz begründete Walter Eucken den ordnungsökonomischen Ansatz in der modernen Wirtschaftswissenschaft, welcher die Wirtschaftsordnung nicht unabhängig von Rechts- und Gesellschaftsordnung sieht, sondern von einer „Interdependenz der Ordnungen“ ausgeht. Walter Eucken arbeitete nach 1945 in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten, insbesondere des Bundeswirtschaftsministeriums, mit. Am 20. März 1950 starb er in London, wo er zu einer Gastvorlesung eingeladen war.

Zitate zur Ordnungspolitik

Die konstituierenden Prinzipien 1: Das Grundprinzip

„[Die Herstellung eines funktionsfähigen Preissystems vollständiger Konkurrenz [wird] zum wesentlichen Kriterium jeder wirtschaftspolitischen Maßnahme gemacht [...] Es geht nicht an, eine Konjunkturpolitik zu treiben, welche unter dem Eindruck eines momentanen Notstandes die Funktionsfähigkeit des Preissystems behindert oder stilllegt: wie durch Devisenbewirtschaftung, Kreditexpansion und dergleichen. Ebensowenig darf eine Steuerpolitik z.B. durch die Umsatzsteuer oder die Gestaltung der Körperschaftssteuer den Konzentrationsprozeß fördern und damit das Vordringen der Monopole begünstigen. [...] Das Grundprinzip verlangt nicht nur, daß gewisse wirtschaftspolitische Akte vermieden werden: so etwa staatliche Subventionen, Herstellung staatlicher Zwangsmonopole, allgemeiner Preisstop, Einfuhrverbote usw. Es genügt auch nicht etwa Kartelle zu verbieten. Das Prinzip ist in erster Linie nicht negativ. – Vielmehr ist eine positive Wirtschaftsverfassungspolitik notwendig, die darauf abzielt, die Marktform der vollständigen Konkurrenz zur Entwicklung zu bringen und so das Grundprinzip zu erfüllen. [...] Noch einmal: Die Hauptsache ist es, den Preismechanismus funktionsfähig zu machen. Jede Wirtschaftspolitik scheitert, der dies nicht gelingt. Das ist der strategische Punkt, von dem aus man das Ganze beherrscht und auf den deshalb alle Kräfte zu konzentrieren sind [...].“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 2: Primat der Währungspolitik

„Das Prinzip, der Währungspolitik einen besonderen Rang im Rahmen der Wirtschaftspolitik zuzuweisen, hat [...] einen ordnungspolitischen Sinn. Durch das Handeln nach diesem Prinzip wird nicht [...] die Wirtschaft der Währung geopfert. Das Umgekehrte gilt: Durch eine gewisse Stabilisierung des Geldwertes wird es möglich, in den Wirtschaftsprozeß ein brauchbares Lenkungsinstrument einzubauen. Wenn es gelänge, die Währungsverfassung mit einem Stabilisator des Geldwertes zu versehen, dann könnte man hoffen, daß die der Wettbewerbsordnung immanente Tendenz zu einem Gleichgewicht sich auswirkt, statt wie in der Vergangenheit wegen der mangelnden Konstruktion der bestehenden Währungsverfassungen in einen dauernden Wechsel der Konjunkturen, d.h. in Inflation und Deflation umzuschlagen. Eine gute Währungsverfassung sollte jedoch nicht nur so konstruiert sein, daß sie den Geldwert möglichst stabil hält. Sie sollte darüber hinaus noch eine weitere Bedingung erfüllen. Wie die Wettbewerbsordnung selber sollte sie möglichst automatisch funktionieren [...].“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 3: Offene Märkte

„In der Tat [...] kann im Rahmen geschlossener Märkte die Konkurrenzmechanik wirksam werden. Trotzdem muß für die Wirtschaftspolitik der Grundsatz gelten, die Öffnung der Märkte durchzuführen, weil bei ihrer Schließung die akute Gefahr der Behinderung der vollständigen Konkurrenz gegeben ist. Zwei Momente wirken in dieser Richtung. Erstens erleichtert die Schließung von Angebot und Nachfrage die Monopolbildung in hohem Grade. [...] Nicht weniger wichtig ist ein zweites Moment: Selbst wenn auf einzelnen geschlossenen Märkten vollständige Konkurrenz entsteht, so ist doch durch die Schließung die Verbindung zwischen den Märkten gestört und das Gesamtsystem der vollständigen Konkurrenz vermag nicht voll zu funktionieren. [...] Es gilt also das Prinzip: Zur Konstitution der Wettbewerbsordnung ist die Öffnung von Angebot und Nachfrage notwendig. Hiervon bestehen nur wenige Ausnahmen, wie bei der Gewährung eines ausschließlichen Privilegs der Notenemission an eine Zentralbank. [...]“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 4: Privateigentum

„Privateigentum bei vollständiger Konkurrenz bedeutet somit: a) Verfügungsmacht und Verfügungsfreiheit im Dienste der Volkswirtschaft; b) Ohmacht, die Verfügungsmacht und Freiheit der anderen Eigentümer zu Lasten der Gemeinheit einzuschränken. Im Zustande vollständiger Konkurrenz besteht zwischen den Privateigentümern der Betriebe Gleichgewicht wirtschaftlicher Machtverteilung. […] Dies gilt aber nur, insoweit der Charakter des Privateigentums wirklich wettbewerbskonform ist. Es gilt nicht, wenn angebots- und nachfrage- monopolistische Gebilde in all ihren verschiedenen Ausprägungen entstehen. Denn solche Machtgebilde verfälschen den volkswirtschaftlichen Sinn des Privateigentums und führen als den Intentionen des Gesamtsystems widersprechend zu schweren Schädigungen des Wirtschaftsprozesses. Dann wirkt das Privateigentum in der Tat unsozial. [...] Das Privateigentum an Produktionsmitteln bedarf der Kontrolle durch die Konkurrenz. – An dieser Stelle ist die Interpendenz aller wirtschaftspolitischen Maßnahmen besonders wichtig. Werden die anderen Prinzipien, deren Anwendung die Realisierung der Wettbewerbsordnung bewirkt, tatsächlich befolgt, so hat das Privateigentum an Produktionsmitteln und die freie Verfügung darüber eine eminente ordnungspolitische und soziale Funktion. Wenn aber die anderen Prinzipien nicht beachtet werden und wenn Monopole entstehen, wenn also die Kontrolle der Konkurrenz fehlt, muß die Verfügungsmacht über das Privateigentum beschränkt werden.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 5: Vertragsfreiheit

„Erstens: Sie ist unentbehrlich. Ohne freie individuelle Verträge, die aus den Wirtschaftsplänen der Haushalte und Betriebe hervorgehen, ist eine Lenkung des alltäglichen Wirtschaftsprozesses durch vollständige Konkurrenz nicht möglich. Die Lenkung des Wirtschaftsprozesses durch „Verfügungen“ – etwa durch Dienstverpflichtungen, Zuteilungen, Produktionsanweisungen, Beschlagnahmen – schließt eine Lenkung durch vollständige Konkurrenz aus. Zweitens: Zugleich sind die Grenzen sichtbar geworden, die gezogen werden müssen, damit die Vertragsfreiheit der Konstituierung der Wettbewerbsordnung dient [...] Vertragsfreiheit darf nicht zu dem Zwecke gewährt werden, um Verträge zu schließen, welche die Vertragsfreiheit beschränken oder beseitigen.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 6: Haftung

„Die Haftung hat im Aufbau der wirtschaftlichen Gesamtordnung große Funktionen, wenn die Gesamtordnung eine Wettbewerbsordnung sein soll. Dann soll sie die Auslese der Betriebe und leitenden Persönlichkeiten ermöglichen oder erleichtern. Sie soll weiter bewirken, daß die Disposition des Kapitals vorsichtig erfolgt. Investitionen werden um so sorgfältiger gemacht, je mehr der Verantwortliche für diese Investitionen haftet. Die Haftung wirkt insofern also prophylaktisch gegen eine Verschleuderung von Kapital und zwingt dazu, die Märkte vorsichtig abzutasten. Ferner ist die Haftung für die Wettbewerbsordnung deshalb wichtig, weil sie die Angliederung anderer Unternehmen, die etwa aus Machtstreben erfolgt, behindert. [...] Haftungsbeschränkte Gesellschaftsformen haben in hohem Maße dazu beigetragen, daß sich Konzerne bildeten. Möglichst universale Geltung der Haftung wirkt also gegen die Konzentration. – Die Haftung trägt dazu bei, die Wettbewerbsordnung zu konstituieren und systemfremde Marktformen nicht entstehen zu lassen. Und zugleich ist die Haftung notwendig, um den Wettbewerb der Leistung innerhalb der Wettbewerbsordnung funktionsfähig zu machen. Beide Auswirkungen sind von Bedeutung. Die Wettbewerbsordnung kann ohne persönliche Verantwortung der einzelnen ebensowenig funktionsfähig werden wie beim Fehlen ausreichender Marktformen oder Geldordnungen. [...] Haftungsbeschränkungen sind danach, z.B. im Gesellschaftsrecht der Wettbewerbsordnung, nur dort zulässig, wo ein Kapitalgeber nicht oder nur begrenzt für die Geschäftsführung verantwortlich ist: etwa der Kleinaktionär oder der Kommanditist.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die konstituierenden Prinzipien 7: Konstanz der Wirtschaftspolitik

„Eine gewisse Konstanz der Wirtschaftspolitik ist nötig, damit eine ausreichende Investitionstätigkeit in Gang kommt. Ohne diese Konstanz wäre auch die Wettbewerbsordnung nicht funktionsfähig. Die Wettbewerbsordnung ist imstande, die Investitionen auf die Dauer richtig aufeinander abzustimmen. Denn sie besitzt mit ihrer Preismechanik das Instrument, um Disproportionalitäten festzustellen und um sie schließlich zu korrigieren. Darin ist sie allen anderen Ordnungen überlegen. [...] Wenn aber die Wirtschaftspolitik nicht eine zureichende Konstanz besitzt, kann auch die Wettbewerbsordnung nicht voll funktionsfähig werden. Die langfristige Festlegung von Steuern, Handelsverträge, von Währungseinheiten usw. ist von erheblicher Bedeutung. Solange sie fehlt, ist mit einer ausreichenden Neigung zu investieren, nicht zu rechnen. Den Wirtschaftsplänen würde die zeitliche Tiefe fehlen, die nötig ist, um den modernen industriellen Produktionsapparat auszubauen und zu erhalten. [...] Die nervöse Unrast der Wirtschaftspolitik, die oft heute verwirft, was gestern galt, schafft ein großes Maß von Unsicherheit und verhindert – zusammen mit den verzerrten Preisrelation – viele Investitionen. Es fehlt die Atmosphäre des Vertrauens.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVI. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die konstituierenden Prinzipien, S. 254–291.

Die regulierenden Prinzipien 1: Das Monopolproblem

„[…] in der Wettbewerbsordnung wird es […] Monopole geben, die nicht ihrer Aufrechterhaltung dienen, die sie vielmehr stören und gefährden. Gewisse Machtpositionen entstehen auch bei vollständiger Anwendung der Prinzipien. So hat etwa ein Gaswerk in einer Stadt, also auf seinem Markt, ein Angebotsmonopol. […] Nach der Erfahrung geht es über die Kräfte eines modernen Staates hinaus, in einer Wirtschaftsordnung, in der große Teile der Industrie monopolisiert sind, eine wirksame Monopolaufsicht durchzuführen. Hier ist der politische Einfluß der Interessengruppen zu stark, und die Monopolprobleme sind zu mannigfaltig. […] Ganz anders aber ist die Situation in der Wettbewerbsordnung. Hier wird der Hauptstoß in einer anderen Richtung durchgeführt: Die Entstehung von monopolistischen Machtgebilden wird verhindert. Und zwar nicht nur durch Kartellverbote, sondern – was weit wichtiger ist – durch eine Wirtschafts- und Rechtspolitik, welche die starken Kräfte der Konkurrenz, die in der modernen Wirtschaft vorhanden sind, durch Anwendung der konstituierenden Prinzipien zum Durchbruch bringen. Der Staat befreit, sich dadurch weitgehend vom Einfluß privater Machtgruppen. […] Nur für die genannten, unvermeidbaren Monopole ist das Problem der Monopolaufsicht in der Wettbewerbsordnung aktuell.[…] Die Monopolaufsicht sollte […] einem staatlichen Monopolaufsichtsamt übertragen werden. Um es den stets gefährlichen (wenn auch in der Wettbewerbsordnung geschwächten) Einflüssen der Interessenten zu entziehen, sollte es ein unabhängiges Amt sein, das nur dem Gesetz unterworfen ist. Es darf also nicht etwa eine Abteilung des Wirtschaftsministeriums werden, die weit stärker den Druck der Interessenten ausgeliefert ist.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVII. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die regulierenden Prinzipien, S. 291-304.

Die regulierenden Prinzipien 2: Einkommenspolitik

„Es ließ sich zeigen, dass die Verteilung des Sozialproduktes durch die Preismechanik der vollständigen Konkurrenz – trotz vieler Mängel – immer noch besser ist als die Verteilung auf Grund willkürlicher Entscheidungen privater oder öffentlicher Machtkörper. […] Doch auch diese Verteilungsmechanik läßt Fragen offen, und sie bedarf der Korrektur. Es bilden sich erhebliche Unterschiede in der Verteilung der Kaufkraft, und daraus ergibt sich die Hinlenkung der Produktion auf die Deckung relativ unbedeutender Bedürfnisse, während dringende Bedürfnisse anderer Einkommensbezieher noch nicht befriedigt sind. Die Ungleichheit der Einkommen führt dahin, daß die Produktion von Luxus bereits erfolgt, wenn dringende Bedürfnisse von Haushalten mit geringem Einkommen noch Befriedigung verlangen. Hier also bedarf die Verteilung, die sich in der Wettbewerbsordnung vollzieht, der Korrektur.[…] Die Steuerpolitik kann z. B. dazu benutzt werden, um diese Korrekturen teilweise zu vollziehen.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVII. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die regulierenden Prinzipien, S. 291-304.

Die regulierenden Prinzipien 3: Wirtschaftsrechnung (externe Effekte)

„Das System arbeitet sehr genau, aber es berücksichtigt nicht die Rückwirkungen, welche die einzelwirtschaftlichen Pläne und ihre Durchführung auf die gesamtwirtschaftlichen Daten ausüben – falls diese Rückwirkungen nicht im eigenen Planungsbereich der einzelnen Betriebsleitung spürbar werden. […] Man denke an die Zerstörung von Wäldern in Amerika […] Deshalb ist es auch in der Wettbewerbsordnung notwendig, in solchen exakt feststellbaren Fällen die Planungsfreiheit der Betriebe zu begrenzen.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVII. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die regulierenden Prinzipien, S. 291-304.

Die regulierenden Prinzipien 4: Anomales Verhalten des Angebotes

„Das sogenannte anomale Verhalten des Angebots gerade auf den Arbeitsmärkten ist von der älteren Wirtschaftspolitik sehr genau beachtet worden. […] Dieses wirtschafts- und sozialpolitische Problem wird allerdings in der Wettbewerbsordnung schon durch die Anwendung der dargestellten Prinzipien wesentlich abgeschwächt und in vielen Fällen gelöst. Bei Freizügigkeit und bei beruflicher Beweglichkeit der Arbeit ist das Ausweichen in andere Beschäftigungen erleichtert. Die Herstellung eines Zustandes auf den Arbeitsmärkten, welcher der vollständigen Konkurrenz entspricht, macht es unmöglich, daß ein Druck auf den Lohn erfolgt, wie er bei Herrschaft privater oder öffentlicher Machtgruppen stattzufinden pflegt.[…]“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVII. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung – Die regulierenden Prinzipien, S. 291-304.

Die Interdependenz der Ordnungen

„Alle Prinzipien – die konstituierenden und die regulierenden – gehören zusammen. Indem die Wirtschaftspolitik konsequent nach ihnen handelt, wird eine Wettbewerbsordnung aufgebaut und funktionsfähig gemacht. Jedes einzelne Prinzip erhält nur im Rahmen des allgemeinen Bauplanes der Wettbewerbsordnung seinen Sinn. Auf dieses Ergebnis stieß die Untersuchung immer wieder – ob es sich nun um die Vertragsfreiheit oder das Prinzip der Geldentstehung oder um irgendein Prinzip handelte. Die einzelnen Prinzipien ergänzen einander, sind komplementär.“

Aus: Walter Eucken (1952/90) Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen, XVIII. Kapitel: Die Politik der Wettbewerbsordnung - Die Interdependenz der Wirtschaftsordnungspolitik, S. 304-324.

Hinweis

Eine vollständige Bibliographie finden Sie auf der Homepage des Walter-Eucken-Instituts (Freiburg).

Hans Grossmann-Doerth (1894-1944)

Hans Grosssmann-Doerth

Hans Grossmann-Doerth wurde am 9. September 1894 geboren. Er studierte in München und Hamburg Rechtwissenschaften. Im Jahre 1923 promovierte er mit seiner Dissertation "Die Schuldfolgen des künftigen Strafrechts". Er fand dann eine Anstellung als Amtsrichter in Hamburg. 1928 habilitierte sich Großmann-Doerth bei Hans Wüstendörfer mit seiner vielbeachteten Arbeit "Die Grundformen des Überseekaufs".

1930 nahm Großmann-Doerth einen Ruf an die deutsche Universität nach Prag auf einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Handelsrecht an.

1933 wechselte Großmann-Doerth als planmäßiger außerordentlicher Professor für Handels, Wirtschafts- und Arbeitsrecht sowie für Bürgerliches Recht an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau.

In seiner Antrittsvorlesung am 11. Mai 1933 sprach er zum Thema "Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und staatliches Recht", in der er die Kernthesen seines eigenen Ansatzes vorstellte - Thesen, die später auch zentral für das Konzept der Freiburger Schule werden sollten.

In den folgenden Jahren entfaltete sich eine intensive Zusammenarbeit mit Walter Eucken und Franz Böhm.

Am 18. Juli 1939 ereilte Großmann-Doerth die Einberufung zum Wehrdienst. Er starb am 5. März 1944 im Alter von knapp 50 Jahren im Lazarett zu Königsberg an seinen schweren Verletzungen.

Auf Grund seines frühen Todes wurde Hans Grossmann-Doerth in der wissenschaftlichen Literatur bislang kaum beachtet, doch kann er zusammen mit Walter Eucken und Franz Böhm als Begründer der Freiburger Schule gesehen werden. Er trieb die Arbeit innerhalb der Freiburger Gruppe voran und gab dem ordoliberalen Gedankengut eigene Impulse. Außerdem beschäftigte er sich mit dem Gedanken des starken Staates, welcher über die Fähigkeit verfügt die Partikularinteressen der Einzelnen wirksam abzuwehren. Kennzeichnend für seine Schriften sind eine umfassende Berücksichtigung der juristischen Praxis sowie eine Betonung der Selbstverantwortlichkeit der Wirtschaftssubjekte. Aufgrund der akribisch Erfassung und Auswertung von Handelsbräuchen und ungeschriebenem praktiziertem Recht wurde seine Habilitationsschrift zu einem Standardwerk, in dem das „law in action“ im Gegensatz zu dem „law in the books“ dargestellt wird.

Friedrich August von Hayek (1899-1992)

Friedrich August von Hayek

Der berühmte österreichische Ökonom Friedrich August von Hayek wurde am 8. Mai 1899 in einem akademisch geprägten Umfeld in Wien geboren. Nach seinem Wehrdienst im Ersten Weltkrieg studierte Hayek zunächst von 1918 bis 1921 Rechtswissenschaften, anschließend bis 1923 Staatswissenschaften an der Universität Wien, wo er zum Dr. jur. wie auch zum Dr. rer. pol. promovierte. Im Jahre 1927 gründete er zusammen mit Ludwig von Mises das „Österreichische Konjunkturforschungsinstitut", dem er bis 1931 auch als Direktor vorstand. 1929 habilitierte er sich mit einem Vortrag zum Thema „Gibt es einen Widersinn des Sparens?“ Aus diesen frühen Jahren stammen Hayeks Überlegungen zur Erkenntnistheorie und zum Menschenbild, welche er allerdings erst 1952 in der „Sensory Order“ der Öffentlichkeit vorstellte. Insbesondere sind hier die Subjektabhängigkeit des Wissens und die Bedeutung des unbewussten Wissens, welches in Traditionen zum Ausdruck kommt, zu nennen.

Die folgenden zwei Jahrzehnte – genau bis 1950 – wirkte Friedrich August von Hayek als Professor für Ökonomie und Statistik an der London School of Economics and Political Science, wo er sich mit dem sozialistischen, dem keynesianischen und dem neoklassischen Gedankengut kritisch auseinandersetzte. Hayeks Beschäftigung mit dem Sozialismus und dessen theoretischen Grundlagen führten schon bald zu dem vernichtenden Urteil, dass der Sozialismus mit einem fortschreitenden Missbrauch der Vernunft gleichzusetzen sei. Während dieser Schaffensperiode entstand u.a. sein berühmtestes Buch „The Road to Serfdom“ (1944), welches nur kurze Zeit später in der Schweiz mit einem Vorwort von Wilhelm Röpke auch in deutscher Sprache erschien („Der Weg zur Knechtschaft“, 1945).

Von 1950 bis 1962 war F. A. von Hayek Professor für Sozialwissenschaften an der Universität Chicago. Hier verfasste er u.a. die „Constitution of Liberty“ („Die Verfassung der Freiheit, 1960/71). 1962 nahm er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg/Breisgau an. Hier wurde er nur wenig später zum Vorstand des Walter-Eucken-Instituts gewählt. In den folgenden Jahren entstanden seine – insbesondere für die Ordnungspolitik wichtigen – Beiträge zur Theorie spontaner Ordnungen. Dazu gehören insbesondere die Theorie komplexer Phänomene, die Theorie der Mustererkennung und –voraussage, aber auch seine Überlegungen zum „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“. Auf Basis dieser Überlegungen stellte Hayek dem neoklassichen Gleichgewichtsgedanken eine Theorie der kulturellen Evolution gegenüber. Wie er selber sagt, „geht es [insbesondere], wenn wir ökonomische Aspekte großer Gesellschaftssysteme zu erklären haben, nicht darum, einen hypothetischen Gleichgewichtszustand zu erklären, der durch bekannte Daten bestimmt ist, sondern um die Erklärung eines Stromes, der sich ständig als Ganzes an Änderungen in den Umständen anpaßt, von denen jeder einzelne Teilnehmer an solchen Systemen nur einen kleinen Teil kennt.“ Die Beschäftigung mit Fragen der kulturellen Evolution und der Entwicklung freier Märkte, ließ Hayek auch zum Mahner vor den zerstörerischen Folgen einer Überschätzung der menschlichen Vernunft werden.

1967 wurde Hayek emeritiert, vertrat seinen Lehrstuhl aber noch zwei weitere Jahre. Nach einem anschließenden, mehrjährigen Aufenthalt als Honorarprofessor in Salzburg kehrte Hayek 1977 nach Freiburg zurück. In dieser Zeit vollendete er seine Trilogie „Recht, Gesetzgebung und Freiheit“, welche seine Vorschläge zu einer „Rekonstruktion der Demokratie“ enthalten, mit der einem Überhandnehmen des Wohlfahrtsstaates und einem späteren Sieg des Sozialismus vorgebeugt werden sollte. Entsprechend seiner Kritik an den Überzeugungen der „Sozialisten in allen Parteien“ betitelte er auch sein letztes Werk „The Fatal Conceit“ (deutsch 1996: „Die verhängnisvolle Anmaßung. Die Irrtümer des Sozialismus“). Am 23. März 1992 verstarb F. A. von Hayek in Freiburg. Begraben wurde er in seiner Heimatstadt Wien.

Mit seinen Erkenntnissen stieß F. A. von Hayek auch auf Widerspruch und Unverständnis in der Fachwelt. Weil sein Denken neuartig und einzigartig war, wurde er jedoch in der Wirtschaftstheorie zum Revolutionär und zum Impulsgeber für neue Theorien. Die Bedeutung des Werkes von Friedrich August von Hayek kommt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass er 1974 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen bekam, den er ironischerweise jedoch mit Gunnar Myrdal, einem glühenden Sozialisten und Vater des schwedischen „Volksheimes“ teilen musste.

Quellen:

Butler, Eamon - Hayek. His Contribution to the Political and Economic thought of our Time, London 1983.

Habermann, Gerd - Philosophie der Freiheit. Ein Friedrich-August-von-Hayek-Brevier, Thun 2001.

Raybould, John - Hayek. A Commemorative Album, Adam-Smith-Institute, London 1998.

Streit, Manfred - Wissen, Wettbewerb und Wirtschaftsordnung – Zum Gedenken an Friedrich August von Hayek, in: Hans-Hermann Funke (Hrsg.): Ökonomischer Individualismus und freiheitliche Verfassung – Gedenkakademie für Friedrich August von Hayek, Rombach-Verlag 1995.

Zitate zur Ordnungspolitik

Die Ergebnisse menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs

„Der Glaube an die Überlegenheit bewußter Anordnung und Planung über die spontanen Kräfte des gesellschaftlichen Zusammenlebens drang in das europäische Denken in klarer Form erst durch den rationalistischen Konstruktivismus Descartes ein. [...] In Reaktion schließlich gegen diesen cartesianischen Rationalismus entwickelten die englischen Moralphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts ausgehend sowohl von der Theorie des common law wie von der des Naturrechts eine Sozialtheorie, die die ungeplanten Ergebnisse individueller Handlungen zu ihrem zentralen Objekt machte und im besonderen eine umfassende Theorie der spontanen Ordnung des Marktes lieferte. [...] Der Angelpunkt, der lange nicht völlig verstanden wurde, bis ihn schließlich Carl Menger klar zu Bewußtsein brachte, war der, daß das Problem des Ursprungs oder der Bildung und das der Funktionsweise sozialer Institutionen im wesentlichen ein und dasselbe ist: die Institutionen entwickelten sich in einer bestimmten Weise, weil die Koordination der Handlungen in dem von ihnen gesicherten Bereich sich als wirksamer erwies als die durch alternative Institutionen, mit denen sie konkurriert und die sie verdrängt hatten. Die Theorie der Evolution von Tradition und Gebräuchen, die die Bildung spontaner Ordnungen ermöglicht haben, steht deshalb in enger Beziehung zur Theorie der Evolution besonderer Arten spontaner Ordnungen, die wir Organismen nennen; und sie hat tatsächlich die wesentlichen Vorstellungen vermittelt, auf denen die letztere aufbaut.“

Aus: Friedrich August von Hayek (1969) Die Ergebnisse menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs, in: Freiburger Studien, Tübingen,S. 97-107.

Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung

„Es ist die zentrale Überzeugung im Liberalismus, daß sich eine spontane Ordnung menschlicher Handlungen von weit größerer Komplexität, als sie je durch wohlbedachte Anordnung geschaffen werden könnte, ganz von selbst bildet, sobald allgemeingültige Verhaltensregeln durchgesetzt werden, die eine klar umrissene Privatsphäre für jeden einzelnen sichern – und daß deshalb die Zwangsmaßnahmen der Regierung auf die Durchsetzung solcher Regeln beschränkt werden sollten. [...]

Dies ist die erste Eigentümlichkeit der spontanen Ordnung: Wir können uns zwar ihrer ordnenden Kräfte (d.h. der Regelmäßigkeiten im Verhalten ihrer Glieder) bedienen, um eine Ordnung weit komplexerer Erscheinungen zu erreichen, als es uns je durch gezielte Anordnungen möglich wäre; wenn wir jedoch dies tun, verzichten wir gleichzeitig auf einen Teil unserer Macht über die Einzelheiten der Ordnung. Anders ausgedrückt: Wenn wir das obengenannte Prinzip benutzen, erstreckt sich unserer Einfluß nur auf den abstrakten Charakter, nicht aber auf die konkreten Einzelheiten der Ordnung.

Genauso wichtig ist die Tatsache, daß die spontane Ordnung im Gegensatz zur Organisation keinem bestimmten Zweck dient. Um sich für sie zu entscheiden, ist keine Einigung über konkrete Ziele, die durch sie erreicht werden sollen, nötig; denn da sie nicht zweckgebunden ist, kann sie zur Erreichung sehr vieler verschiedener, voneinander abweichender, ja widerstreitender Ziele genutzt werden. Speziell die marktwirtschaftliche Ordnung beruht nicht auf irgendwelchen gemeinsamen Zielsetzungen, sondern auf Reziprozität, d.h. auf dem Ausgleich verschiedener Interessen zum wechselseitigen Vorteil der Teilnehmer.

Deshalb können Begriffe wie Gemeinwohl oder öffentliches Interesse in einer freien Gesellschaft nie als Summe bestimmter anzustrebender Ziele definiert werden, sondern nur als abstrakte Ordnung, die als Ganzes nicht an irgendwelchen konkreten Zielen orientiert ist, sondern lediglich jedem zufällig herausgegriffenen Individium die beste Chance bietet, seine Kenntnisse erfolgreich für seine persönlichen Zwecke zu nutzen. [...]

Die große Bedeutung der spontanen Ordnung oder Nomokratie liegt darin, daß sie eine friedliche Zusammenarbeit zum wechselseitigen Nutzen der Menschen über den kleinen Kreis derjenigen hinaus ermöglicht, die dieselben konkreten Ziele verfolgen oder einem gemeinsamen Herrn dienen, mit anderen Worten, daß sie die Bildung einer Großen oder Offenen Gesellschaft ermöglicht. [...] Zum Schluß sollen die grundlegenden Prinzipien einer liberalen Gesellschaft dahingehend zusammengefaßt werden, daß in einer solchen Gesellschaft alle Zwangsfunktionen der Regierung geleitet sein müssen von der überragenden Bedeutung dessen, was ich gern die drei großen Negativa nenne: Friede, Gerechtigkeit und Freiheit. Um sie zu erreichen, ist es erforderlich, daß die Zwangsgewalt der Regierung auf die Durchsetzung solcher (als abstrakte Regeln formulierter) Verbote beschränkt wird, die in gleicher Weise für alle anwendbar sind, sowie auf die Eintreibung der nach den gleichen einheitlichen Regeln zu erhebenden Kosten für die nicht mit Zwangscharakter ausgestatteten Dienste, die die Regierung mit Hilfe der so aufgebrachten materiellen und personellen Mittel den Bürgern zu leisten unternimmt.“

Aus: Friedrich August von Hayek (1969) Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung, in: Freiburger Studien, Tübingen, S. 108-125.

Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren

„Es ist nützlich, sich ins Gedächtnis zu rufen, daß überall dort, wo wir uns des Wettbewerbes bedienen, dies nur damit gerechtfertigt werden kann, daß wir die wesentlichen Umstände nicht kennen, die das Handeln der im Wettbewerb Stehenden bestimmen. [...] Daher möchte ich [...] den Wettbewerb einmal systematisch als ein Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen betrachten, die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt werden würden. Daß es sich beim Wettbewerb immer um ein solches Entdeckungsverfahren handelt, mag zunächst so selbstverständlich erscheinen, daß es kaum Hervorhebung verdient. Aus der ausdrücklichen Feststellung ergeben sich jedoch sofort Folgerungen, die keineswegs so selbstverständlich sind. Die erste ist, daß Wettbewerb nur deshalb und insoweit wichtig ist, als seine Ergebnisse unvoraussagbar und im ganzen verschieden von jenen sind, die irgend jemand bewußt hätte anstreben können sowie auch, daß sich seine wohltätige Wirkung darin zeigen muß, daß er gewisse Absichten vereitelt und gewisse Erwartungen enttäuscht. Die zweite Folgerung, die eng mit der ersten zusammenhängt, ist methodologischer Art. [...] Wo wir die Tatsachen, die wir mit Hilfe des Wettbewerbs entdecken wollen, nicht schon vorher kennen, können wir auch nicht feststellen, wie wirksam er zur Entdeckung aller relevanten Umstände führt, die hätten entdeckt werden können Was sich empirisch nachprüfen läßt, ist nicht mehr, als daß Gesellschaften, die sich zu solchem Zweck des Wettbewerbes bediene, dieses Ergebnis in höherem Maße verwirklichen als andere – eine Frage, die mir die Geschichte der Zivilisation nachdrücklich zu bejahen scheint. [...] Die Kosten des Entdeckungsverfahrens, das wir gebrauchen, sind beträchtlich. Aber wir tun den Leistungen des Marktes Unrecht, wenn wir gewissermaßen 'von oben herunter' beurteilen, nämlich durch den Vergleich mit einem idealen Standard, den wir in keiner bekannten Weise erreichen können. Wenn wir sie, wie das allein zulässig erscheint, 'von unten hinauf' beurteilen, d.h. im Vergleich mit dem, was wir mittels irgendeiner anderen uns zur Verfügung stehender Methode erreichen können, insbesondere im Vergleich mit dem, was produziert würde, wenn Wettbewerb verhindert würde - [...] so muß die Leistung des Marktes beträchtlich erscheinen. [...] In moderner Sprache können wir sagen, daß wir ein Nicht-Null-Summen-Spiel spielen, dessen Regeln darauf abzielen, die Dividende (im eigentlichen Sinn des zu Teilenden) zu vergrößern, das aber den Anteil der einzelnen zum Teil dem Zufall überläßt.“

Aus: Friedrich August von Hayek (1969) Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in: Freiburger Studien, Tübingen, S. 249-265.

Hinweis

Eine umfassende Bibliographie zu Hayeks Werk findet sich im Internet auf „The Friedrich Hayek Scholars’ Page“ oder auf den Webseiten der “Friedrich A. von Hayek Gesellschaft“.

Alfred Müller-Armack (1901-1978)

Alfred Müller-Armack

Alfred Müller-ArmackAlfred Müller-Armack wurde am 28. Juni 1901 als Sohn eines Betriebsleiters der Firma Krupp in Essen unter dem Namen Alfred August Arnold Müller geboren. Er war ein bedeutender Nationalökonom und Kultursoziologe, prägte den Begriff der Sozialen Marktwirtschaft und war engster Mitarbeiter Ludwig Erhards bei der Einführung dieser Wirtschaftsordnung in Deutschland nach 1948. Müller-Armack (den Namenszusatz trug er erst seit 1926) studierte in Gießen, Freiburg, München und Köln Staatswissenschaften. Er promovierte 1923 in Köln zum Dr. rer. pol. mit einer Arbeit über „Das Krisenproblem in der theoretischen Sozialökonomie“ und habilitierte sich 1926 für Wirtschaftliche Staatswissenschaften mit einer „Ökonomischen Theorie der Konjunkturpolitik“. Anschließend wurde er Privatdozent und von 1934-1938 außerordentlicher Professor an der Universität Köln.

Anfänglich sympathisierend mit der nationalsozialistischen Bewegung, ging er seit 1933 zunehmend auf Distanz, vor allem wegen seiner Ablehnung der rassistischen und anti-christlichen Haltung der NSDAP. 1936 wurde eine Berufung auf einen Lehrstuhl in Frankfurt von der Regierung verhindert. Ab 1938 lehrte Müller-Armack Volkswirtschaftslehre in Münster, ab 1940 auf einem Lehrstuhl für Nationalökonomie und Kultursoziologie. An der von ihm gegründeten Forschungsstelle für Allgemeine und Textile Marktwirtschaft (FATM) arbeitete er während des Zweiten Weltkriegs an einer marktwirtschaftlichen Nachkriegsordnung der Wirtschaft. Damit entstand auch eine Zusammenarbeit mit der Freiburger Schule.

Von 1950 bis zu seinem Tod 1978 lehrte Müller-Armack als Professor für Wirtschaftliche Staatswissenschaften in Köln. Er gründete und leitete das dortige Institut für Wirtschaftspolitik. Von 1952 bis 1958 arbeitete er gleichzeitig als Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik sowie der Grundsatzabteilung im Bundeswirtschaftsministerium. In dieser Zeit wurden die wichtigen Entscheidungen zur Westintegration, zur Konvertibilität der europäischen Währungen, zum deutschen Wettbewerbsgesetz getroffen, die maßgeblich auf Müller-Armack in enger Zusammenarbeit mit Ludwig Erhard, dem Wirtschaftsminister, zurückgingen. Von 1958 bis 1963 arbeitete er als Staatssekretär für europäische Angelegenheiten und war aktiv in verschiedenen europäischen Gremien tätig, u.a. als Verwaltungsratsmitglied der Europäischen Investitionsbank (1958-1977) und als Vorsitzender des Konjunkturausschusses der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1960-1963). Seine Verdienste um die europäische Integration wurden 1965 mit der Ehrendoktorwürde (Dr. jur. h.c.) der Universität Wien belohnt.

Nach dem Scheitern der Beitrittsverhandlungen der EWG mit Großbritannien 1963 gab Müller-Armack sein Amt auf und konzentrierte sich auf seine akademische Arbeit sowie neue Aufgaben. So war er von 1966-1968 Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinischen Stahlwerke in Essen und ab 1977 Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Von den zahlreichen Büchern und Aufsätzen Müller-Armacks wurde insbesondere das Buch „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ von 1947 bekannt, das die Grundgedanken der Sozialen Marktwirtschaft, die dann ab 1948 maßgeblich von Ludwig Erhard, und ab 1952 auch von ihm selbst mit verwirklicht wurden, schon enthielt. Aber Müller-Armack publizierte auch zur Konjunkturforschung, zur Gesellschaftspolitik, zur europäischen Integration, sowie zur Wirtschafts- und Religionssoziologie. Dieses breit gefächerte Interesse hat er mit anderen Vertretern der Ordnungspolitik seiner Zeit gegenüber dem engen, fachwissenschaftlichen Ansatz moderner Ökonomen gemeinsam. Mit dem Buch „Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft“ fasste er 1974, in einer Zeit, als die ursprüngliche Idee der Sozialen Marktwirtschaft schon stark verwässert war, die ordnungspolitischen Grundlagen dieses Wirtschaftstyps nochmals in einer Aufsatzsammlung zusammen. Am 16. März 1978 starb er in Köln.

Zitate zur Ordnungspolitik

Der Grundsatz der Marktkonformität

„Der Staat nimmt durch seine Wirtschaftspolitik soziale Umschichtungen, soziale Interventionen vor, die aber – und das ist, auf einen einfachen Nenner gebracht, der Grundgedanke – dadurch auf das System der Marktwirtschaft abgestellt werden, daß sie dem Grundsatz der Marktkonformität unterworfen werden, das heißt, daß hinter den Eingriffen der staatlichen Wirtschaftspolitik die Funktionsweise des Marktes sichtbar bleibt, daß diese nicht gestört und, wenn möglich, gar noch verbessert wird.“

Aus: Alfred Müller-Armack – Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft: Die Soziale Marktwirtschaft nach einem Jahrzehnt ihrer Erprobung.

Ausgleich in einem marktwirtschaftlichen System

„Nur in einem marktwirtschaftlichen System vermögen die alle Schichten umfassenden, in ihrer Marktposition überdies schwach gesicherten Konsumenten die Wirtschaft nach ihrem Bedürfnis zu lenken. […] Diese Orientierung am Verbrauch bedeutet bereits eine soziale Leistung der Marktwirtschaft. In gleicher Richtung wirkt die durch das Wettbewerbssystem gesicherte und laufend erzwungene Produktivitätserhöhung als eine soziale Verbesserung […] Neben dieser dem Wettbewerbssystem an sich schon innewohnenden sozialen Funktion hat die Wirtschaftspolitik weitere Möglichkeiten der sozialen Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung. In erster Linie ist hier an die vom Neoliberalismus geforderte institutionelle Sicherung des Wettbewerbs zu denken. Ihr Sinn ist es, Wettbewerbsbeschränkungen unmöglich zu machen, Monopole, Oligopole und Kartelle unter Kontrolle zu nehmen und dadurch den Wettbewerb zu größter Wirksamkeit im Interesse des Verbrauchers zu bringen. Indem dem Wettbewerb möglichste Elastizität gegeben wird, erfüllt eine Wettbewerbsordnung zugleich auch soziale Aufgaben. Der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft beschränkt sich jedoch nicht darauf, lediglich das Instrumentarium der Konkurrenz sozial funktionsfähig zu machen. Der marktwirtschaftliche Einkommensprozeß bietet der Sozialpolitik ein tragfähiges Fundament für eine staatliche Einkommensumleitung, die in Form von Fürsorgeleistungen, Renten- und Lastenausgleichszahlungen, Wohnungsbauzuschüssen, Subventionen usw. die Einkommensverteilung korrigiert. Es wäre eine Verkennung des sozialen Gehaltes der sozialen Marktwirtschaft, wenn man diesen Umleitungsprozeß bei der sozialen Beurteilung des Marktprozesses, durch den er getragen wird, außer acht ließe.“

Aus: Alfred Müller-Armack – Soziale Marktwirtschaft: in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften (HdSW), S. 390.

Wilhelm Röpke (1899-1966)

Wilhelm Röpke

Wilhelm Röpke zählt zu den wichtigsten und meistgelesenen Vertretern des Neoliberalismus, der im und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Erneuerung der von links und rechts durch Totalitarismus bedrohten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erreichen wollte. Nach dem zweiten Weltkrieg verteidigte er die Soziale Marktwirtschaft, wie Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack sie in Deutschland einführten, wies aber im Laufe der Zeit auch auf die Verwässerung des Konzepts durch Interessengruppe hin.

Röpke wurde am 10. Oktober 1899 in Schwarmstadt am Rand der Lüneburger Heide geboren und ist in dieser ländlichen Umgebung auch aufgewachsen, was ihn bis späterhin prägte. Er begann 1917 ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Göttingen und konnte nach Kriegsdienst und Verwundung 1917-1918 sowie einem Studium der Nationalökonomie in Tübingen und Marburg schon 1921 promovieren. Röpke wurde Assistent bei seinem Doktorvater, Prof. Walter Troeltsch in Marburg, und konnte nur ein Jahr darauf, 1922, habilitieren.1924 bekam er einen Ruf als jüngster deutscher Professor an die Universität Jena. 1928 wechselte er nach Graz und nur ein Jahr später zurück nach Marburg.

In der turbulenten Zeit der späten 1920er und frühen 1930er Jahre war Wilhelm Röpke nicht nur ein produktiver Gelehrter, u.a. als Gastprofessor der Rockefeller Stiftung, sondern auch aktiv in der wirtschaftspolitischen Beratung tätig, z.B. in der Brauns-Kommission zur Überwindung der Wirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre. Seine Ablehnung des Nationalsozialismus, dem er die Vernichtung der abendländischen Kultur „zurück in den alten Urwald“ vorwarf, machte er in Flugschriften und Vorträgen deutlich. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde er zunächst beurlaubt und dann zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Unter dem Decknamen „Ulrich Unfried“ (ein Spottname auf seinen nationalsozialistischen Widersacher Ferdinand Zimmermann alias Ferdinand Fried, der in der Zeitschrift „Die Tat“ die Marktwirtschaft zugunsten der neuen, nationalsozialistischen Ordnung schlecht redete) veröffentlichte er Schriften gegen den Nationalsozialismus in der liberalen Frankfurter Zeitung.

1934 ging Wilhelm Röpke ins Exil an die Universität Istanbul, wo verschiedene deutsche Exilanten Unterschlupf gefunden hatten, u.a. der Soziologe Alexander Rüstow, mit dem er zusammenarbeitete und der später selber einer der Väter der Sozialen Marktwirtschaft wurde. Röpke gründete und leitete das Sozialwissenschaftliche Institut der Universität Istanbul und trug so zum Aufbau des türkischen Hochschulwesens bei. 1937 veröffentlichte er sein wichtigstes Lehrbuch, „Die Lehre von der Wirtschaft“, das in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurde. 1937 wurde Röpke als Professor für internationale Wirtschaftsfragen an das Genfer Institut universitaire de hautes études berufen, wo er bis zu seinem Tod lehrte. Im Zweiten Weltkrieg schrieb Röpke seine vielgelesene Trilogie, „Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart“ (1942), „Civitas Humana“ (1944) und „Internationale Ordnung“ (1945). Darin entwarf er nicht nur ein Gegenbild zum Nationalsozialismus, sondern zum Totalitarismus und Kollektivismus jedweder Prägung. Das Werk gehörte zu den meistgelesenen Werken der politischen Ökonomie seiner Zeit.

1947 wurde Wilhelm Röpke einer der Mitbegründer der Mont Pèlerin Society, die sich ebenfalls dem Kampf gegen den Kollektivismus verschrieb. An der Gründung nahmen u.a. F. A. von Hayek, Karl Popper, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Walter Eucken und Ludwig Erhard teil. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte Röpke durch seine unermüdliche Veröffentlichungsarbeit nicht nur in Büchern, sondern auch in Zeitungen und Zeitschriften, die Idee der marktwirtschaftlichen Ordnung populär – trotz des Gegenwindes durch den Kollektivismus aus dem Osten, der auch in Westeuropa viele Anhänger fand, gerade auch bei einer bestimmten Gruppe von Ökonomen. Der Kontakt zu Ludwig Erhard, der ebenso wie Konrad Adenauer Wilhelm Röpke hoch schätzte, mündete in eine Laudatio der Wirtschaftspolitik der Sozialen Marktwirtschaft, „Ist die deutsche Wirtschaftspolitik richtig?“ (1950). Besonderes Augenmerk Wilhelm Röpkes gewann die internationale Wirtschafts-, Handels- und Währungsordnung. Als überzeugter Freihändler trat er für vollständige Meistbegünstigung und multilateralen Freihandel ein. Dem eingeschlagenen Weg der europäischen Integration, der mit „Marktordnungen“, d.h. sektoralem Kollektivismus für Kohle und Stahl begann und der diese später auf den wichtigen Agrarbereich ausdehnte, aber auch auf die Arbeitsmärkte, stand Röpke ablehnend gegenüber, obwohl er ein überzeugter Weltbürger war. Konzentration und Zentralismus sah er als Hauptsünden der Wirtschaftspolitik an, eine Überzeugung, die gerade heute auch wieder aktuell ist, im nationalen Rahmen wie im Rahmen der Europäischen Union.

Röpke war stets mehr als „nur“ Nationalökonom, sein Anliegen war die Wiederherstellung der natürlichen, gegliederten Ordnung. In der Schweiz, in der er bis zu seinem Tod lebte und lehrte, sah er sie weitgehend verwirklicht. Am 12.02.1966 starb er bei Genf. Seine Schriften sind bis heute wegweisend für Fragen der nationalen und gerade internationalen Wirtschaftsordnung.

Zitate zur Ordnungspolitik

Zur Dezentralisierung

„Wenn damit der Liberale die Dezentralisation in allen Sphären zum Programm erhebt, handelt er aus einer Weisheit, die alle menschliche Erfahrung für sich hat. So wird er zum Anwalt der Trennung der Gewalten, der staatsfreien Sphären, der ‚corps intermédiaires’ (Montesquieu), der geistigen Freiheit, des Eigentums als Normalform der wirtschaftlichen Existenz der Menschen, der wirtschaftlichen und sozialen Dezentralisation, des Kleinen und Mittleren, des wirtschaftlichen und geistigen Wettbewerbs, der kleinen Staaten, der Familie, der Universalität der Kirchen, der sozialen Gliederung. So wird er zum unversöhnlichen Gegner des politischen, wirtschaftlichen und geistigen Zentralismus, des Kolossalen, der Monopole (auch derjenigen des Staates oder der Gewerkschaften), des Kollektivismus, der Mammutgebilde, der Vermassung, der Riesenstädte, der Anhäufung des Reichtums, des Imperialismus.“

Aus: Röpke, Wilhelm (1950), Mass und Mitte, S. 22-23.

Der Drang zum Kollektivismus

„Unsere Zivilisation, so ist der Gedanke, hat sich deshalb so verzweifelt in fast unlösbar scheinende Probleme verstrickt und immer mehr verstrickt, weil sie mit der elementaren Aufgabe einer funktionierenden Wirtschaftsordnung einfach nicht mehr fertig wird. Und sie wird mit dieser Aufgabe nicht fertig, weil sie aus Mangel an prinzipiellem Denken nicht einmal erkennt, worum es sich eigentlich handelt. Und weil sie das nicht erkennt, wirft sie sich dem Staate in die Arme, hilflos die einen und inbrünstig die anderen. Die Verantwortung für das Wirtschaftsleben dem Staate anvertrauen heißt: Kollektivismus.“

Aus: Röpke, Wilhelm (1950), Mass und Mitte, S. 88-89.

Was ist Neo-Liberalismus?

„Hier springt zunächst in die Augen die den meisten Neuformulierungen des Liberalismus gemeinsame Tendenz, zwei Dinge miteinander zu vereinen: das Vertrauen auf die Freiheit der Märkte und die Einsicht, dass diese Freiheit einer umfassenden Politik bedarf, die das Feld der wirtschaftlichen Freiheit wie ein Spielfeld streng absteckt, ihre Bedingungen – sozusagen die Spielregeln – sorgfältig bestimmt und mit unparteiischer Strenge für die Respektierung dieses Rahmens der Marktwirtschaft (des Spielfeldes wie der Spielregeln) sorgt. Freiheit und Bindung werden derart zu einer Synthese verbunden, dass man den sozialen Ort zu bestimmen sucht, der für das eine und für das andere Prinzip gilt.“

Aus: Röpke, Wilhelm (1950), Mass und Mitte, S. 142.

Wider die Konzentration

„Es handelt sich ja nicht bloß um das Problem der Freiheit, sondern zugleich um das der Ordnung, der echten Gemeinschaft, der Standfestigkeit der Einzelexistenz, der Rückkehr zum Maßvollen, Proportionierten, Naturgemäßen. Wir wissen, dass man alle diese Probleme aus einem großen Kernübel unserer Zeit ableiten kann: der Konzentration. Aber auch das ist uns nun geläufig, dass Probleme, die aus der Konzentration entstehen, nicht, wie die Kollektivisten sonderbarerweise meinen, dadurch gelöst werden, dass man die Konzentration auf die Spitze treibt, worauf ja in der Tat das kollektivistische Programm hinausläuft. Konzentration wird allein durch Dezentralisierung überwunden, politische, geistige, soziale, wirtschaftliche.“

Aus: Röpke, Wilhelm (1950), Mass und Mitte, S. 157.

Alexander Rüstow (1885-1963)

Alexander Rüstow

Alexander Rüstow, der aus einer alten preußischen Offiziersfamilie stammte, wurde am 8. April 1885 in Wiesbaden geboren. Er gilt als Mitbegründer des Ordoliberalismus und kämpfte zeitlebens für eine soziale Marktwirtschaft, wobei durch ihn das Adjektiv „sozial“ an Bedeutung gewann.

Im Jahre 1903 legte A. Rüstow vorzeitig seine Reifeprüfung am Bismarck-Gymnasium zu Deutsch-Wilmersdorf bei Berlin ab. Er studierte von 1903 bis 1908 in Göttingen, München und Berlin Altphilologie, Jurisprudenz, Mathematik, Nationalökonomie, Physik und Philosophie. 1908 promovierte Rüstow bei Paul Hensel an der Universität Erlangen mit seiner Arbeit „Der Lügner – Theorie, Geschichte und Auflösung“. Die in der Arbeit behandelte Problemstellung wurde später als „Russelsches Paradoxon“ bekannt. Von 1908 bis 1911 war A. Rüstow als wissenschaftlicher Abteilungsleiter im Leipziger Verlag B. G. Teubner tätig. Ab 1911 arbeitete A. Rüstow an seiner Habilitationsschrift über die Erkenntnistheorie des Parmenides. Nach dem Ausbruch des ersten Weltkriegs im Jahre 1914 brach seine Arbeit jedoch ab und meldete sich als Freiwilliger für die Armee. Der Krieg riss ihn aus seinem traditionellen Weltbild, und er kehrte, wie er selbst sagte, „als radikaler Sozialist und Marxist“ zurück“. 1918 wurde A. Rüstow im Reichswirtschaftsministerium zum Referent für die Nationalisierung der Kohleindustrie des Ruhrgebiets ernannt. In dieser Zeit stellte A. Rüstow zunehmend fest, dass er im Sozialismus nur die Ideale, nicht aber den Weg, auf dem sie zu verwirklichen waren finden konnte. In der Folge unterstützte er auch nicht die Bestrebungen nach einer sozialistischen Planwirtschaft, sondern die Bemühungen, Kartell- und Monopolbildung zu verhindern.

Im Jahre 1924 wurde A. Rüstow vom Reichswirtschaftsministerium gekündigt. Infolgedessen übernahm A. Rüstow eine Stelle als Syndikus und Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung beim Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten (VdMA). Ab diesem Zeitpunkt wurde A. Rüstow zu einem Liberalen auf Seiten der Unternehmer der sich für die Interessen des Mittelstandes und gegen die „oligopolistischen und protektionistischen Kräfte in der Kohle- und Stahlindustrie und darüber hinaus in der Großindustrie überhaupt sowie bei den Junkern und anderen protektionistischen Agrariern“ einsetzte. Diese Entwicklung führte zu heftigen Diskussionen unter seinen politischen Freunden die sich 1920 gemeinsam mit ihm als „Kairos-Kreis“ zusammengefunden hatten. Zu ihnen gehörten Paul Tillich, Adolf Löwe und Eduard Heimann. Der gemeinsame Ausgangspunkt war dabei ein „religiöser Sozialismus“ gewesen, von dem A. Rüstow sich nun immer mehr entfernte. Vollends unvereinbar wurden die Positionen, als Rüstow 1932 seine berühmte Rede vor dem Verein der Sozialpolitik hielt. In dieser Zeit hatte sich Rüstow schon dem Kreis um Walter Ecken und Franz Böhm angeschlossen. Die von Rüstow gehaltene Rede zum Thema „Freie Wirtschaft – Starker Staat“ stand bereits im Geiste des neu entstandenen Ordoliberalismus. In seiner Rede in Dresden führte A. Rüstow aus, „dass die gegenwärtige deutsche Krise zu einem erheblichen Teil durch Interventionismus und Subventionismus der öffentlichen Hand verursacht“ sei, und kritisierte das der Staat die Störungen des Wirtschaftslebens nicht aktiv sondern lediglich „reaktiv“ behebe; er handle „reaktionär“ im wörtlichen wie im gegenläufigen Sinne. Dem gegenüber forderte Rüstow „einen starken Staat, der über den Gruppen, über den Interessenten steht, einen Staat, der sich aus der Verstrickung mit Wirtschaftsinteressen […] wieder herauslöst“. Diese Rede gilt neben Walter Euckens im selben Jahr erschienen Aufsatz „Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus“ als Manifest des frühen Ordoliberalismus.

Im Kairos-Kreis stieß „der rednerische Erfolg in Dresden“ auf Befremden. Dennoch blieb Rüstow den alten Freunden dank ihres gemeinsamen sozialen Engagements verbunden und insofern auch immer mit seinem sozialistischen Ideal verbunden.

Dennoch konnte die 1932 in Dresden gehaltene Rede keine praktische Wirkung mehr haben. Rüstow formulierte es am 30. Dezember 1932 folgendermaßen: „Wirtschaftspolitisch schließt das Jahr vor einem sich rapid und bedrohlich verdüsternden Horizont“. 1933 musste Rüstow, da er unter anderem von Schleicher, in einem zur Verhinderung der Machtergreifung Hitlers aufgestellten Schattenkabinetts als Wirtschaftsminister vorgesehen war, emigrieren. In der Türkei wurde Rüstow auf einen Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Wirtschaftsgeschichte an die Universität Istanbul berufen. Außerdem entstand hier auch sein Opus Magnum „Ortsbestimmung der Gegenwart“, welches eine universalgeschichtliche Kulturkritik darstellt. 1950 wurde A. Rüstow als Ordinarius auf den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an die Universität Heidelberg berufen. Bis zu seiner Emeritierung (Wintersemester 1955/56) Direktor des Alfred-Weber-Instituts und von 1951 bis 1956 der erste Vorsitzende. Später war er Ehrenvorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, hatte die Funktion als Gesellschafter und Kurator der FAZIT-Stiftung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung inne und war Vorsitzender und später Ehrenvorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (ASM). Am 30. Juni 1963 starb Alexander Rüstow im Alter von 78 Jahren in Heidelberg.

Zitate von Alexander Rüstow

„Die erste und wesentlichste jener soziologisch-institutionellen Bedingungen, denen in Wahrheit das wohltätige Walten des Marktmechanismus unterliegt, ist die Ausschaltung jeder Behinderungskonkurrenz und die strenge Beschränkung der Marktfreiheit auf reine Leistungskonkurrenz.“

Aus: A. Rüstows (1945/50), Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 68.

„Die öffentlich stimulierte Überentwicklung der Betriebs- und Unternehmensgrößen mit Hilfe der vom Staat geduldeten, ja unterstützten Behinderungskonkurrenz, hatte zur unvermeidlichen Folge:

1. einen rapiden und übermäßigen Rückgang der Zahl der selbständigen, wirtschaftlich und sozial gesunden Klein- und Mittelbetriebe, die von der megalomanen Öffentlichkeit als rückständig verachtet und in ihrem eigenen Selbstbewusstsein zu Minderwertigkeitskomplexen erzogen wurden;

2. ein entsprechendes Emporschnellen der Riesenzahlen proletarisierter Arbeitermassen, die noch dazu ganz überflüssigerweise in großstädtischen Mietskasernenblocks zusammengepfercht wurden: Das rekordwütige Selbstbewusstsein jeder Groß-, Riesen- und Mammutstadt wuchs dabei proportional zu ihrer Einwohnerzahl. Das Ergebnis war eine immer weiter um sich greifende Proletarisierung und Vermassung, mit Massenentwurzelung, Massenelend und schließlich politischen Massenbewegungen als revolutionären Exponenten dieser menschenunwürdigen und unerträglichen Zustände.“

Aus: A. Rüstows (1945/50), Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 72.

„In der Überzeugung von der Unhaltbarkeit des Kapitalismus und von der Notwendigkeit seiner Überwindung sind wir mit den Marxisten und Sozialisten vollkommen einig, und wir halten mit ihnen den Nachweis, dass der auf die Spitze getriebene Kapitalismus zwangsläufig in Kollektivismus ausmünden müsse, für durchaus gelungen und für eine geniale Leistung ihres Meisters. Das anzuerkennen scheint mir eine Forderung intellektueller Redlichkeit. Wogegen wir uns wenden, das sind die Irrtümer, die Marx vom historischen Liberalismus übernommen hat. Und wenn wir, gemeinsam mit den Sozialisten, den Kapitalismus ablehnen, so erst recht und umso mehr den Kollektivismus als einen auf die äußerste Spitze getriebenen Kapitalismus. Und unser allerschwerster Vorwurf gegen den Kapitalismus ist gerade der, dass er – wie die Kollektivisten selber lehren – früher oder später unvermeidlich zum Kollektivismus führt.“

Aus: A. Rüstows (1945/50), Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 78.

„Es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit dem Mut der Verzweiflung nach dem „dritten Weg“ zu suchen, der zwischen dem zusammengebrochenen historischen Liberalismus und dem drohendem Kollektivismus die Menschheit zu einer neuen Möglichkeit führt, als Menschen menschlich und menschenwürdig zu leben. Dieser „dritte Weg“ lag als unausgesprochenes Programm schon immer unserer Kritik des alten Liberalismus und seiner Schwächen und Fehler zugrunde. Eben deshalb soll hier nun versucht werden, das Programm des „dritten Weges“ auch positiv zu umreißen, so gut es die gebotene Kürze erlaubt. Da es sich dabei, wie schon deutlich geworden sein dürfte, um eine radikale und fundamentale Erneuerung des Liberalismus, seine Umartung und Neugeburt handelt, so wird es das einfachste sein, das bisher angewandte Verfahren des Ausgehens von einer Kritik des alten Liberalismus und seiner kapitalistischen Fehlverwirklichung auch hier beizubehalten.“

Aus: A. Rüstows (1945/50), Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 90 und folgende.

Zitate über Alexander Rüstow

Heinz Lampert, in einem Brief an den Herausgeber: „Man kann nur wünschen, dass eine „Rüstow-Renaissance“ zustande kommt, um den in der gegenwärtigen Ökonomie grassierenden revisionistischen Neo- bzw. Ordoliberalismus zu überwinden und zu den Wurzeln des Ordoliberalismus zurückzukehren.“

„Rüstow bleibt bei der Diagnose keineswegs stehen, sondern zielt vielmehr, aus innerer wissenschaftlicher wie politischer Verantwortung heraus auf eine „Therapie“ ab.“ Kölner Zeitschrift für Soziologie

„Rüstow ist nicht müde geworden, die tiefen moralischen Bedingungen einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung deutlich zu machen und mit Nachdruck die Ansprüche zu vertreten, die von diesem Fundament an die Tagespolitik gestellt werden müssen. Damit hat er die Rangordnung der Werte klargemacht und zugleich die Bedeutung der freien Wirtschaft festgelegt. Der Politiker Rüstow hat in der Wirtschaftsfreiheit die notwendige unentbehrliche Grundlage der politischen Freiheit, der menschlichen Freiheit gesehen." Frankfurter Allgemeine Zeitung