Geschichte der Ordnungstheorie

Ordnungstheorie basiert auf dem Denken in Ordnungen. Diese sind analytische Konzepte, um die sozialen Phänomene zu untersuchen. Es wird zwischen "gesetzter" und "spontaner" Ordnung unterschieden. Eine gesetzte Ordnung wird durch die bewusste Koordination der menschlichen Aktivität herbeigeführt, wie z. B. Unternehmen und Haushalte. Eine spontane Ordnung ist durch die unabhängigen Tätigkeiten von tausenden Individuen evolutorisch entstanden. Solche Ordnungen sind die Sprache, die Rechtsordnung, Volkswirtschaft und Gesellschaft. Diese sind unterflektierte Resultate der menschlichen Aktivität, aber sie dienen der Erreichung der Ziele, die die Individuen durch ihre Aktivitäten verfolgen. Die Erkenntnisse der Existenz und darauffolgende Theoretisierung einer spontanen Ordnung sind Objekte einer langen Geschichte. Erste Denkansätze lassen sich bis ins europäische Altertum und ins klassische China zurückverfolgen. So finden sich Ansätze von selbstorganisierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen bereits bei Aristoteles, Epikur, Cicero sowie Konfuzius.

Nachdem der Gedanke im europäischen Mittelalter fast verschwunden war, tauchte er jedoch in der Übergangsphase vom Mittelalter zur frühen Neuzeit (z.B. in der Spätscholastik) wieder auf. Es waren aber erst die schottischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts, die den Gedanken der spontanen Ordnung voll rehabilitierten.

Auf Basis dieser klassischen Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung wurde das Denken in Ordnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den deutschen Ordo-Liberalen sowie den österreichischen Marktprozesstheoretikern zu einem mehr und mehr in sich geschlossenen wirtschaftspolitischen Konzept entwickelt. Seine erste Anwendung fand dieses – nun „Wettbewerbsordnung“ genannte – Konzept beim Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland nach den II. Weltkrieg, denn es bildete die theoretische Basis für die „Soziale Marktwirtschaft“.

Wählen Sie einen Button aus, um den gewünschten Text zu lesen:

Ordnungsdenken vom Altertum zur frühen Neuzeit

Im griechischen Altertum war das Wirtschaftsleben auf die Polis beschränkt. Deshalb wurden Wirtschaftsfragen lediglich am Rande philosophischen Erkenntnisstrebens behandelt, auch bei Aristoteles. Zwar fand das Streben nach Gewinn dessen Missbilligung, andererseits trat er für klare Verfassungsregeln in einer Polis ein und bejahte die Notwendigkeit des Privateigentums. Das Gesetz – im Sinne allgemeiner und abstrakter Regeln – nennt Aristoteles „Vernunft ohne Wünsche“ und grenzt davon die „Demokratie“ als entartete Variante der Volksherrschaft ab. Für die moderne Ordnungslehre von Bedeutung ist ferner seine Unterscheidung zwischen kommutativer Gerechtigkeit des Tausches und des Marktes sowie distributiver Gerechtigkeit, die wir heute „soziale Gerechtigkeit“ nennen.

Einen weiteren Schritt in Richtung universalistischer Ordnungstheorie gingen die Stoiker, indem sie die sozialen Regeln als „natürlicher Ordnung“ in das gesamtkosmische Geschehen integrierten. So wurde die enge Polisperspektive der Klassiker erweitert. Allgemeine Menschenrechte wurden entwickelt, wie z.B. das Konzept von gleichen Eigentumsrechten jedes Menschen, also auch der Sklaven. Epikur reduzierte den Staat auf eine universelle Vertragsordnung zum Zweck gegenseitiger Nichtschädigung. Damit kann er als Erfinder des „Nachtwächterstaates“ gelten.

Die römische Antike brachte zwar einerseits eine praktische ökonomische Verflechtung der gesamten bekannten Welt, andererseits aber kaum eine Weiterentwicklung ökonomischer Ideen. Vielleicht liegt das darin begründet, dass die Römer allgemein wenig wissenschaftliche Neigungen besaßen, lediglich die Rechtstheorie förderten. So verwundert es nicht, dass der einzige Beitrag der römischen Antike zur ökonomischen Ordnungstheorie aus der Staats- und Rechtslehre stammt. So ist nach Cicero der Staat insbesondere für den Schutz des unverletzlichen Eigentums zuständig. Enteignung oder Umverteilung – so Cicero – seien keine Wohltat des Staates, sondern bedeuteten eine Auflösung der moralischen Grundlagen desselben. Damit wird Cicero zum einflussreichen Theoretiker des naturrechtlich begründeten Rechtsstaates, welcher durch die Herrschaft des Gesetzes und nicht durch die Herrschaft der Menschen gekennzeichnet ist.

Im mittelalterlichen Europa wurde leider über Jahrhunderte nicht mehr an der Weiterentwicklung antiker Ordnungsvorstellungen gearbeitet. Die Scholastik (z.B. Thomas von Aquin) versuchte lediglich, antike Vorstellungen von Staat und Wirtschaft – insbesondere von Aristoteles – in die Theologie zu integrieren. Während noch das römische Recht den Marktparteien bei der Preisbildung freie Hand gelassen hatte, forderte die Kirche nun einen „gerechten Preis“ (justum pretium), der durch den Tausch kostengleicher Güter erreicht würde. Es war lediglich die spanische Spätscholastik, die einen weiteren wesentlichen Beitrag zur modernen Theorie der spontanen Ordnung leisten konnte. So definierte die Schule in Salamanca den „gerechten“ Preis als Wettbewerbspreis, erklärte die Funktion des Unternehmers und leitete den Kapitalzins aus der Zeitpräferenz der Wirtschaftssubjekte her. Damit war der Handel als Institution nicht mehr moralisch bedenklich. Eine komplette Abwendung von den scholastischen Moralvorstellungen brachte aber erst der Merkantilismus.

Der Merkantilismus stellt eine wirtschaftspolitische Doktrin dar, die dem Staat "Rezepte" vorschreibt, wie er durch bewusste Steuerung der wirtschaftlichen Aktivität der Mitglieder einer Wirtschaftsordnung ein bestimmtes Ergebnis auf volkswirtschaftlicher Ebene erreichen kann. Der Hauptvertreter dieser Doktrin war der unter König Ludwig XIV. amtierende Finanzminister Jean-Baptiste Colbert. Ein Zitat von Adam Smiths The Wealth of Nations kann diese Doktrin sehr gut veranschaulichen: "The industry and commerce of a great country he (Colbert) endeavoured to regulate upon the same model as the departments of a publick office ... he bestowed upon certain branches of industry extraordinary privileges, while he laid others under as extraordinary restraints, to encourage more the industry of the towns than that of the country" (Smith [1776] 1981, 664). Somit hat der Merkantilismus die Idee der spontanen Ordnung unterminiert.

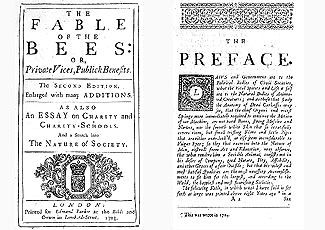

Die ersten modernen Ansätze, dass die Entstehung volkswirtschaftlicher Phänomene wie z. B. Wohlstand der Nationen und Institutionen Ausdrücke von sponanten Ordnung und nicht durch bewusste Anordnung einer zentralen Instanz sind, sind bei Bernard Mandeville zu erkennen, der in seiner 1714 erschienenen Schrift „Fable of the bees, or private vices public benefits“ in überspitzter Weise zum Ausdruck brachte, dass die Laster der Einzelnen unter bestimmten Bedingungen sich in öffentliche Wohltaten verwandeln. Aber das kann nur dann passieren, indem "weise Gesetzgebung die Spielregeln festlegt", die "die willkürliche Ausübung der Regierungsgewalt auf ein Minimum beschränkt" (zitiert nach Hayek [1966] 2017, 110). Des Weiteren hat Mandeville das Konzept der Arbeitsteilung eingeführt. So bereitete Mandeville den Boden für die systematischen Untersuchungen spontaner Ordnungen durch die schottischen Moralphilosophen und die Vertreter der österreichischen Schule. Zunächst ist aber die Bedeutung der Physiokraten hervorzuheben.

Die Fabel der Bienen und deren Einfluss auf das Denken von Adam Smith erklärt dieses Video der Universität Amsterdam (in englischer Sprache):

Quellen / Literatur:

Habermann, Gerd – Ordnungsdenken – eine geistesgeschichtliche Skizze, in: ORDO, Bd. 53 (2002), 169-187.

Mandeville, Bernard – Die Bienenfabel oder private Laster, öffentliche Vorteile (The fable of the bees), Frankfurt am Main 1980.

Hier ein Video über die "Fabel der Bienen" und die Ideen von Adam Smith der Universität von Amsterdam (in englischer Sprache):

Physiokraten und schottische Moralphilosophen

Die französischen Physiokraten (Physiokratie = Naturherrschaft) haben als erste Sozialwissenschaftler das Denken in Ordnungen deutlich formuliert. Ihr Hauptvertreter Françoise Quesnay (1694-1774) unterschied zwischen "ordre positif" und "ordre naturel". Während "ordre positif" die tatsächlich entstandene Ordnung charakterisiert, bezeichnet "ordre naturel" eine gewünschte Ordnung, die auch als natürlich gilt. Diesen Unterschied griff Walter Eucken später auf. Die Wettbewerbsordnung galt als ordre naturel, welche im 18. Jahrhundert anstelle des antiquierten Feudalsystems und des Merkantilismus eine natürliche Ordnung der Wirtschaft („ordre naturel“) forderten. Prinzipien dieser "ordre naturel" waren insbesondere das freie Eigentum an Grund und Boden sowie die Freiheit des Handels unter Konkurrenzbedingungen. Quesnay betonte dabei bereits die Interdependenz von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Da Quesnay wesentliche Gedanken seiner Lehre aus dem damals bei der europäischen Oberschicht populären China importierte, wurde er auch der „französische Konfuzius“ genannt. Insbesondere die konfuzianische Idee der evolutionär entstandenen Sitte, welche sich in einen langen Ausleseprozess durchgesetzt hat und daher zentral und durch Macht gesetzten Regeln überlegen ist, wurde von ihm in den europäischen Liberalismus miteinbezogen.

In Reaktion auf den cartesianischen Rationalismus entwickelten die schottischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts (insbesondere David Hume, Adam Smith und Adam Ferguson) dann auf Basis der Theorien des „common law“ sowie des Naturrechts eine völlig neue Sozialtheorie. Sie machten deutlich, dass durch einen ständigen Prozess von Versuch und Irrtum in Verbindung mit zunehmender Arbeitsteilung ein komplexes, nicht geplantes Netz gegenseitigen Nutzens entsteht, in dem der Staat nur die vorgefundenen Regeln durchsetzen muss. Regeln entwickeln sich demnach aus den Handlungen der Individuen und verfestigen sich zu dauerhaften sozialen Institutionen, wenn sie die Probleme der Menschen erfolgreich zu lösen helfen. Die Marktwirtschaft beruht somit auf Regeln der Gerechtigkeit, die sich in einem langen evolutorischen Prozess ergeben haben.

Eigennutz und Gemeinnutz müssen also keine Gegensätze sein. Adam Smith führt beispielsweise aus: „Indem das Individuum sein eigenes Interesse verfolgt, fördert es oft das der Gesellschaft viel wirksamer, als wenn es wirklich das letztere zu befördern beabsichtigt. Und indem es diesen Gewerbefleiß in einer solchen Weise leitet, dass sein Erzeugnis den höchsten Wert erhalte, beabsichtigt es nur seinen eigenen Gewinn, und es wird in diesen wie auch vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand gelenkt, ein Ziel zu befördern, das keinen Teil seiner Absicht ausmacht.“ (Vgl. Adam Smith – Wealth of Nations)

Entgegen allgemeiner Vorstellungen tritt Adam Smith jedoch nicht für eine staatsfreie Wirtschaftsordnung ein. Ungefähr zwei Fünftel seines ökonomischen Hauptwerkes über den „Wohlstand der Nationen“ beschäftigt er sich mit der Frage, welche Aufgaben der Staat in einem freien Gemeinwesen zu erfüllen hat. Der Katalog reicht von der Bereitstellung von Infrastruktur, über das Geld- und Münzwesen bis hin zur Bildung oder dem Gesundheitswesen. Man kann demnach sagen, dass die von ihm entworfene Wirtschaftsordnung dual ist, nämlich eine Ordnung von Markt und Staat. Damit ist Adam Smith kein Vertreter des „Laissez-faire“, sondern eher Begründer des Ordoliberalismus. Die Wirtschaftsethik bei Smith ist so auch eindeutig: Gut ist jede Regelung zur Förderung der sozialen Wohlfahrt, welche unter Rahmenbedingungen zustande kommt, die es den betroffenen Individuen erlaubt, frei zwischen unterschiedlichen Alternativen zu wählen. Dies kann man als ein frühes Plädoyer für eine konsequente Ordnungspolitik verstehen.

Obwohl die schottischen Moralphilosophen Staatstätigkeit befürworten, lehnen sie interventionistische Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen jedoch eindeutig ab. Beispielsweise vergleicht Adam Ferguson solche Politiker, welche in den Marktprozess konstruktivistisch eingreifen, mit einer „Fliege auf dem Rade, die sich einbildet, sie sei es, die das Rad bewegt“. Im Gegenteil – so Ferguson – sei eine freie menschliche Gesellschaft mit einem gewachsenen Korallenstock vergleichbar. Die Koordination erfolge hier über abstrakte Regeln, Preise und arbeitsteiligen Tausch. Es war auch Ferguson, der erstmalig von den Regeln einer Gesellschaft sprach, welche „aus menschlichem Handeln, aber nicht menschlichem Entwurf entstanden“ (vgl. Adam Ferguson – History of Civil Society). Dieser Begriff wurde im 20. Jahrhundert wieder von Friedrich August von Hayek aufgegriffen, der einen seiner berühmtesten Aufsätze nach diesem Zitat benannte.

Über Adam Smith und den Wohlstand der Nationen informiert das folgende Video von Arte:

Quellen / Literatur:

Ferguson, Adam – Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft (An essay on the history of civil society, London 1767), Frankfurt am Main 1988.

Hayek, Friedrich August von – Die Ergebnisse menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs, in: ders., Freiburger Studien, Tübingen 1969, S. 97-107.

Smith, Adam – Der Wohlstand der Nationen: eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen (An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations), München 1974.

"Österreicher" und Ordoliberalismus

Über den Smith’schen Gedanken einer „unsichtbaren Hand“, durch welche der Mensch geleitet wird, einen Zweck zu fördern, den er in keiner Weise beabsichtigt hatte, ergoss sich lange Zeit verständnisloser Hohn. Erst nach einem Jahrhundert wurde der Gedanke von Carl Menger wieder belebt. Menger konnte erstmalig deutlich machen, wie sich soziale Institutionen durch Wettbewerb und Verdrängung, also durch Variations-Selektions-Prozesse entwickeln. Damit begründete er die Theorie von der Evolution der Ordnungen.

Eugen von Böhm-Bawerk ergänzte das Werk Mengers u.a. durch die Untersuchung des Einflusses wirtschaftlicher Macht auf die Preisbildung. Die auf Carl Mengers Ansätzen aufbauenden „Österreicher“ arbeiteten zudem heraus, dass sich gesetzte Ordnungen dauerhaft nicht in einer komplexen Gesellschaft erhalten können. Ludwig von Mises „Kalkulationsproblem“ sowie F. A. von Hayeks „Wissensproblem“ waren hierbei die entscheidenden Meilensteine. Insbesondere Hayek formulierte das „österreichische Paradigma“ in umfassender Weise erneut, indem er die Entstehung und Diffusion von Wissen, die Prozesshaftigkeit sowie Komplexität im Marktgeschehen betonte. Außerdem wies er auf die Schwierigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens mit Aggregaten hin, womit er zugleich eine Gegenposition zur Makroökonomie, insbesondere zum Keynesianismus bezog. Durch die Beiträge der „Österreichischen Schule“ (Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek u.a.) wurde das Wissen über die Charakteristik von spontanen Ordnungen damit Schritt für Schritt immer besser gefasst.

Der deutsche „Ordo-Liberalismus“ (Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rütow u.a.) ergänzte diese Arbeiten, indem er die institutionellen Grundlagen der sich ausschließenden Ordnungsmuster der gesetzten und der spontanen Ordnung wieder ins Bewusstsein brachte. Walter Eucken führte das Denken in Ordnungen in die Sozialwissenschaften explizit ein, um die kollektivistischen Begriffe Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus zu überwinden. In Analogie zu den Physiokraten unterschied Eucken auch zwischen Wirtschaftsordnung (ordre positif) und Ordnung der Wirtschaft (ordre naturel), die eine gewünschte Ordnung, die Wettbewerbsordnung, darstellt. Auf der Basis der neoklassischen Theorie definierte Eucken die Wettbewerbsordnung als eine Ordnung, bei der die Macht jedes Marktteilnehmers beschränkt ist, indem niemand Einfluss auf den Preis ausüben kann. Mit Hilfe seines Denkens in Ordnungen kritisierte er nicht nur die Zentralverwaltungswirtschaft (als sozialistische Zwangswirtschaft oder als nationalsozialistische Kriegswirtschaft), sondern auch das Laissez-faire sowie das „Zeitalter der wirtschaftspolitischen Experimente“ (Zwischenkriegszeit) zu unbefriedigenden wirtschaftlichen Ergebnissen geführt hätte. In seinen „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik“ identifiziert er die steuernden Prinzipien der gewünschten Wettbewerbsordnung. Insbesondere benennt er sieben konstituierende Prinzipien und vier regulierende Prinzipien. Außerdem weist er auf die unbedingte Zusammengehörigkeit dieser Prinzipien, die „Interdependenz der Ordnungen“, hin. Auf Basis dieses Wissens errichteten Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack nach dem II. Weltkrieg in Westdeutschland die „Soziale Marktwirtschaft“, ein Wirtschaftssystem, welches auch in den Umbruchjahren um 1990 Vorbildcharakter hatte.

Im folgenden Video spricht der berühmte liberale Ökonom Friedrich August von Hayek in einem Interview über "Social Justice" aus Sicht der Österreichischen Schule:

Quellen / Literatur:

Eucken, Walter – Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. durchgesehene Auflage, Tübingen 1952/90.

Hayek, Friedrich August von – Die Ergebnisse menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs, in: ders., Freiburger Studien, Tübingen 1969, S. 97-107.

Menger, Carl – Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere, Leipzig 1883.